Cannes 2025: Glanz, Krise und große Filme

Wie bemisst man den Wert eines Festivals? Ein Indiz könnte der Schwarzmarkt sein. Der ist zwar technisch eigentlich unmöglich, weil alle Eintrittskarten ausschließlich das Festival selbst vergibt und jedes Ticket personalisiert. Und dann recherchiert das Branchenmagazin „Screen“ und findet ein unmoralisches Angebot: 5495 Dollar für Scarlett Johanssons Regiedebüt „Eleanor The Great“ - und das nicht einmal im Grand Théatre Lumiere, sondern im nächst kleineren Kino Debussy. Zugegeben: die Premierenparty von Sony war im Preis enthalten, aber ein Foto mit Johansson wäre dann noch einmal 1995 Dollar extra.

So gesehen, kann sich Cannes über mangelnde Wertschätzung nicht beschweren, auch wenn es gegen jeden Tickethandel juristisch vorgeht - inklusive Ausschluss vom Festival selbst.Cannes 2025: Glanz, Krise und große Filme

Aber es gibt noch andere Indikatoren, die börsenartig zeigen, wie es in der 78. Ausgabe um das wichtigste Filmfestival der Welt steht. Das gibt es seit 1946 mit wenigen Zwischenfällen, wie dem Abbruch von 1968 und der Ausgabe ohne Festivalvorführungen im Coronajahr 2020. Und im letzten Vierteljahrhundert hat Kino als Medium doch Federn lassen müssen, was auch Cannes merkt. 2001 hatte die Fox noch den ganzen Kai am Alten Hafen in ein Kulissen-Montmartre verwandelt und über zwei Nächte wurden hier Partys zur Premiere von Baz Luhrmanns „Moulin Rouge“ mit Nicole Kidman gefeiert.

Was sagt das Applausometer?

Jahrelang war die gesamte Fassade des Bell’-Epoque-Hotels Carlton mit Werbetransparenten für Blockbuster zugehängt, die in Cannes starteten. Noch vor drei Jahren jagten drei Kampfflugzeuge über den Himmel in Cannes und versprühten blau, weiß, rote Streifen am Himmel - die in diesem Fall identischen US- und Frankreichfarben.

Es war eine geschmacklich zweifelhafte, aber teure Werbeshow der Paramount für „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise. In diesem Jahr, zum Abschluss der „Mission: Impossible“-Reihe passierte dagegen nichts! Oder fast nichts, sieht man vom kleinen Orchester ab, das am Roten Teppich live den drängenden 5/4-Takt des musikalischen Filmthemas spielte. Und legendäre Gatsby-Partys im Hotel Eden Roc am Cap Antibes gab es in diesem Jahr auch nicht.

Es ist nicht klar, ob das alles wieder kommen wird, wenn die Trump-Nervosität aus dem Filmgeschäft sich beruhigt hat, oder ob es nicht doch eine generell sinkende Linie der Investitionen in Cannes als PR- und Glamour-Hochburg gibt. Vielleicht ist den großen Studios der Kinofilm als Produkt generell weniger wert. Immerhin hat sich die Zahl der Kinogänger nie wieder von Corona und der dadurch angeheizten Streamingwelle erholt. Frankreich gleich einmal als Filmnation ausgenommen.

Die Jury hat eigene Kinos

Jetzt also werden hier - an der Cote d’Azur -- die Goldenen Palmen vergeben. Die Jury selbst kann sich alle 22 Wettbewerbsfilme in beliebiger Reihenfolge in eigenen Kinos anschauen. Wie und nach welchen Regeln, bestimmt die Präsidentin Juliette Binoche. Daher hatte man sie auch bei kaum einer Gala auftauchen sehen. Aber für einen chinesischen Film, „Resurrection“ vom 35-jährigen Regisseur Bi Gan, ist sie zuletzt doch noch auf den Roten Teppich gekommen, untere anderen mit ihrer Mitjurorin, der italienischen Schauspielerin Alba Rohrwacher.

Wie ihnen der rätselhafte, sehr cineastische Film mit expressionistischem Stummfilm-Teil, Zeitsprung in den französischen Noir-Stil und in ein kulissenhaftes Industrie- und Rotlicht-Heute gefallen hat, ist nicht bekannt. Die neunköpfige Jury - mit den US-Schauspielern Jeremy Strong und Halle Berry oder dem südkoreanischen Regisseur Hong Sangsoo - ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und so bunt gemischt, dass sich keine Stilvorlieben herauslesen lassen.

Dennoch kann man einiges nach diesem guten, aber höhepunktlosen Wettbewerbstagen sagen: Die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ führen eine Art Applausometer-Tagebuch, das Länge und Enthusiasmus der Galapublikums-Reaktion misst. Hier mischen sich Promis, Kritiker und Filmemacher und Filmcrews.

Der iranische Film gilt als Favorit

Und dann macht „Screen“ noch eine tägliche tabellarische Umfrage mit Kritikern wichtiger internationaler Leitmedien - von „Le Mond“ über die „FAZ“, von der „New York Times“ bis zur „Zeit“. Schaut man auf diese Auswertung, so ragen aus einem engen Mittelfeld zu Recht drei Werke heraus: der atmosphärisch beklemmende und ästhetisch perfekte Historienfilm über den Stalinismus, in dem ein idealistischer Staatsanwalt erst eingeschüchtert und dann selbst von der Geheimpolizei in das brutale Strafgefängnis abtransportiert wird, aus dem er einen zu Unrecht eingesperrten hatte befreien wollen: „Two Prosecutors“ des Weißrussen im Exil, Sergei Loznitsa blieb von Anfang an einer der Favoriten. Gefolgt von Richard Linklaters „Nouvelle Vague“, der allerdings eher ein amüsanter Kino-Insider-Nostalgietrip ist, weil er die Entstehung des stilprägenden Lebensgefühlfilms „Außer Atem“ von Jean-Luc Godard erzählt.

So wird wohl der Iraner Jafar Panahi eine Goldene Palme bekommen - und das nicht aus moralischen oder politischen Gründen. Denn natürlich bietet es sich an, einen iranischen Oppositionellen, der schon selbst im Gefängnis saß, aber das Land nicht verlassen will, zu unterstützen. Aber „Un simple accident“ braucht gar keine Würdigung aus politisch korrekten Gründen, weil er als Film selbst einfach umwerfend gut geworden ist - und das, obwohl er heimlich gedreht werden musste.

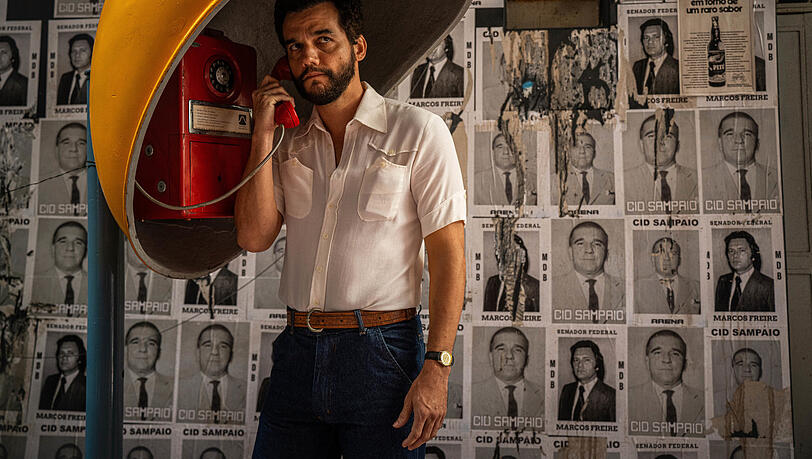

Schließlich wird hier das Foltersystem des Mullah-Regimes thematisiert, wenn fünf Opfer meinen, ihrem Folterer begegnet zu sein du ihn kidnappen. Und wenn man noch den brasilianischen Film „O agente secreto“ hinzunimmt, so ist klar, dass Festivaldirektor Thierry Frémaux stark politische Filme ins Rennen geschickt hat, die aber alle eben nicht nur gut gemeint, sondern vielfach auch richtig gut gemacht waren.

Die größte Medienaufmerksamkeitsdichte der Welt

Überhaupt hat es Cannes in den letzten Jahren geschafft, dem kommerzielle Arthouse-Filmeinen neuen Schub zu geben: Es begann vor zwei Jahren mit „Anatomie eines Falls“ mit Sandra Hüller, der weltweit 55 Millionen Dollar einspielte, ebenso wie der Auschwitzfilm „The Zone of Interest“, wiederum mit Sandra Hüller. Demi Moore startete mit dem Body-Horror-Film „The Substance“ vergangenes Jahr von Cannes aus einen Siegeszug bis zur Oscarnominierung. Und der letztjährige Goldene-Palme-Gewinner „Anora“ räumte danach fünf Oscars ab. „Emilia Perez“ und im Jahr zuvor der Wim-Wenders-Film „Perfect Days“ sind auch wunderbare Beispiele für erfolgreiche Filme, die von Cannes aus in die Welt starteten.

Denn hinter Cannes steht die größte Medienaufmerksamkeitsdichte der Welt - abgesehen von Fußball-WM und Olympischen Spielen, die aber nicht jährlich stattfinden. Und so sagt man, dass Festivaldirektor Thierry Frémaux in Hollywood eine Carte blanche hat bei der Akquirierung von Filmen für sein Festival.

Ob das so bleibt? Denn ausgerechnet die amerikanischen Filme - von Linklaters auf Französisch gedrehtem „Nouvelle Vague“ abgesehen - waren in diesem Jahr enttäuschend: Der homosexuelle Liebe und US-Folkmusik-Archäologie zusammenspannende „The History of Sound“ zündete nicht, und „Eddington“, der Corona-Western mit Joaquin Phoenix, ist sogar in den Kritikerbewertungen das Schlusslicht des gesamten Wettbewerbs. Aber irgendein Amerikaner muss traditionell einen Preis gewinnen, weil man es sich mit den USA nicht verderben will, gerade auch, weil man in Cannes noch eine einigermaßen große Kinoauswertung - zumindest in Frankreich - verlangt, um Wettbewerbsfilm sein zu können, was Streamingfilme ausschließt.

Und eine Ehrung für den Gastgeber sollte eigentlich auch immer dabei sein. Das hat die Kinonation Frankreich auch verdient, wo mehr Kinokarten pro Kopf verkauft werden als in allen anderen europäischen Ländern.

- Themen:

- Hollywood

- Nicole Kidman

- Sony

- Tom Cruise