Ist "Carmina Burana" Nazimusik?

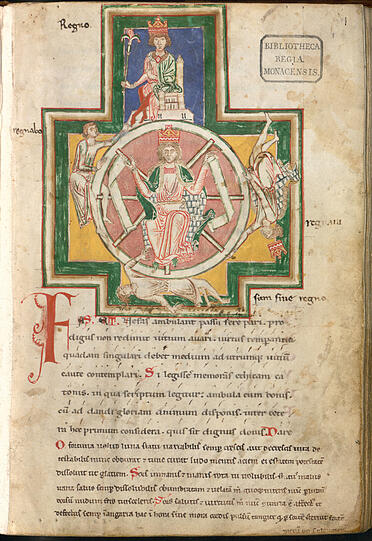

Ab heute steht drei Mal die "Carmina Burana" auf dem Programm der Münchner Philharmoniker und des Philharmonischen Chors. Carl Orffs szenische Kantate - die heute fast immer ohne Inszenierung als pures Konzert gespielt wird - wurde 1937 im Opernhaus von Frankfurt am Main uraufgeführt. Zusammen mit Orffs Opern "Die Kluge", "Der Mond" und einigen Spätwerken von Richard Strauss zählen die "Lieder aus Benediktbeuern" zu der Handvoll an Werken aus der Zeit des Nationalsozialismus, die heute noch aufgeführt werden. Und damit stellt sich die Frage: Hat diese Musik irgendetwas mit den Zeitumständen zu tun?

Das Thema wird hierzulande gerne gemieden. Orffs Schüler scheinen mit ihrem Meister nie über die NS-Zeit gesprochen zu haben. Sie erklären heute gerne, im Eingangschor würde sich ein widerständig gemeintes Zitat aus Alban Bergs "Wozzeck" verstecken - das nur leider niemand hört und wie viele musikalischen Zitate vage bleibt.

In den USA urteilt man schärfer: Der Musikwissenschaftler Richard Taruskin bezeichnete "Carmina Burana" in Anspielung auf einen Film von Mel Brooks boshaft als "Springtime for Hitler". Er und andere fordern, Orffs Werk als faschistisches Plagiat von Strawinskys "Les noces" beiseitezulegen.

Tatsächlich könnte man vor dem Hintergrund neuerer Studien zur Sexualpolitik der NS-Zeit durchaus auf die Idee kommen, Orffs Feier des Erotischen könnte ganz gut in die Zeit gepasst haben. Eine neue, sehr nüchterne Studie des österreichischen Historikers Oliver Rathkolb gibt allerdings Entwarnung - mit überzeugenden Argumenten.

Das schmale, aber zugleich gründliche Buch hat eine allzu lange Vorgeschichte: 1994 gab es im Münchner Orff-Zentrum eine Tagung zu diesem Thema, deren Vorträge leider nie als Sammelband erschienen. Der kanadische Historiker Michael Kater zitierte damals aus dem Interview eines Zeitzeugen, der behauptete, Orff habe 1945 bei seiner Entnazifizierung erklärt, er sei Gründungsmitglied der Weißen Rose gewesen, um Intendant der Stuttgarter Oper zu werden, was sich allerdings aus anderen Gründen zerschlug.

Diese Geschichte versetzte die Orff-Fans in Schockstarre und vergiftete die Debatte. Nach Rathkolbs Studie kann sie als widerlegt gelten - und zwar anhand der inzwischen entdeckten Akten dieser Befragung, die im Screening Center Bad Homburg erfolgte. Mit Kontakten zur Weißen Rose hätte er auf einer "Weißen Liste" landen müssen. Er wurde aber "grau" als "passiver Nazigegner" eingestuft. Und das entspricht der Bilanz, die Rathkolb insgesamt zieht.

Orff hatte während der Nazi-Zeit kein offizielles Amt inne - im Gegensatz zu Richard Strauss oder zu seinem Spezi Werner Egk. Es gibt keine antisemitischen Äußerungen, der Komponist suchte auch keine Nähe zur Macht. Gegen Ende des Krieges stand Orff zwar auf der sogenannten "Gottbegnadeten-Liste", die ihn vor dem Wehrdienst und der Arbeit in der Rüstungsindustrie bewahrte. Als er aber 1944 für ein nie erschienenes Buch um ein Bekenntnis zu Hitler gebeten wurde, drückte er sich davor und schickte ein Hölderlin-Zitat.

Als Komponist war Orff nie ein Vielschreiber. Auch das minderte seine Bedeutung. Er machte sich 1933 kurze und vergebliche Illusionen, sein "Schulwerk" könnte sich offiziell in der Hitlerjugend durchsetzen. Verbindungen zum teilweise vom Regime geschätzten Ausdruckstanz brachten ihm den Auftrag für einen "Olympischen Reigen" ein. Doch dieses Massenspektakel zur Eröffnung der Spiele von 1936 im Berliner Olympiastadion blieb eine einmalige Angelegenheit, der keine weiteren Aufträge folgten, Ohnehin erschien die Komposition nur unter Orffs Namen: Sie stammt von Gunild Keetman.

Rathkolb kann nachweisen, dass Orffs Musik innerhalb der kulturpolitischen Debatten so gut wie keine Rolle spielte. Die völkische Richtung der Nazi-Kulturpolitik sah Orff skeptisch, unter anderem auch wegen Orffs Kontakten zur Linken während der Weimarer Republik. Auch Jazz-Anklänge und das viele Schlagzeug in "Carmina Burana" erregte Misstrauen. Die wenigen damals erschienenen Verrisse waren für Orff in der Nachkriegszeit eine Hilfe.

Andere Kulturpolitiker, die Reste der Moderne in die NS-Zeit hinüberretten wollten, hielten Orff dagegen für ein vielversprechendes Talent. Aber sie verzweifelten an den wenig volkstümlichen mittellateinischen und mittelhochdeutschen Text der "Carmina Burana", die sich schon bald nach der Uraufführung beim Publikum durchzusetzen begannen.

Die bis heute hin und wieder betonte Widerständigkeit einiger Textpassagen in "Der Mond" und "Die Kluge" lässt sich laut Rathkolb in zeitgenössischen Quellen und Reaktionen nicht nachweisen. Niemandem scheint das aufgefallen zu sein. In einer Aufführung von "Der Mond" scheinen die Gauner sogar als Judenkarikaturen aufgetreten zu sein - ohne Orffs Mitwirkung allerdings.

Bleibt die Bühnenmusik zu Shakespeares "Sommernachtstraum", die Orff als Ersatz für den von den Nazis verbotenen Felix Mendelssohn-Bartholdy komponierte. Einen solchen Auftrag musste man nicht annehmen. Der philosemitischen Sympathien eher unverdächtige Hans Pfitzner empfand es als Zumutung, Mendelssohn zu ersetzen, und er stand mit seiner Meinung nicht allein. Orff, so scheint es, brauchte das Geld. In der Nachkriegszeit redete er sich damit heraus, er habe sich schon in den 1920er Jahren mit dem "Sommernachtstraum" beschäftigt. Ein Erfolg war dieses Werk jedoch nie.

Eine Nähe von Orff zur Weißen Rose bestand tatsächlich. Der Komponist war in Gräfelfing Nachbar und Freund des 1943 hingerichteten Kurt Huber. Der Musikwissenschaftler entwarf das sechste Flugblatt der Weißen Rose, in dem von der "verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser deutsches Volk je erduldet hat" die Rede ist. Über Politik scheinen die beiden allerdings nie geredet zu haben. Orff scheint sich nach der Verhaftung Hubers vorsichtshalber in ein Sanatorium zurückgezogen zu haben und blieb unbehelligt.

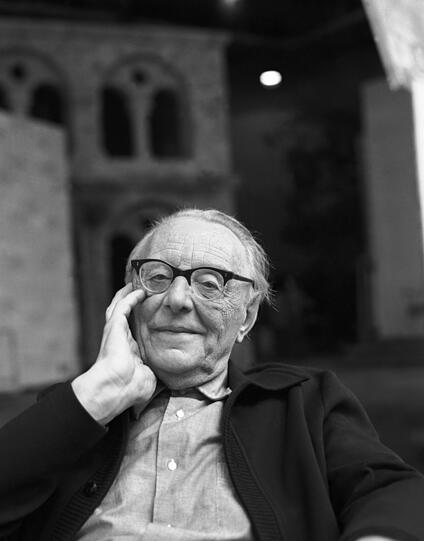

Passive Gegnerschaft: Diese Einschätzung Orffs durch die Amerikaner deckt sich mit dem, was man heute dokumentiert über die Rolle dieses Komponisten in der NS-Zeit weiß. Und wenn man mit Orffs Schülern spricht, die vom Charisma ihres Lehrers berichten, bekommt man auch einen Eindruck, dass der amerikanische Psychologe, der mit Orff sprach, nicht ganz falsch gelegen hatte, als der den Komponisten als hochgradigen Egozentriker beschrieb, der vor allem auf seine Unabhängigkeit bedacht sei.

In der Nachkriegszeit vertonte Orff mit begrenzter Wirkung Antikendramen und Mysterienspiele, die heute vergessen sind. Die "Carmina Burana" ist geblieben - als ihrer Entstehungszeit enthobenes Werk. Dass eine solche Haltung in einer Diktatur schwierig bis naiv bleibt, steht auf einem anderen Blatt, was Rathkolb nicht verschweigt. Denn eine "Innere Emigration" und das Komponieren für die Schublade bleibt für Musiker, die auf öffentliche Aufführungen angewiesen sind, eine Unmöglichkeit, die nur Karl Amadeus Hartmann dank des Vermögens seiner Frau gelang.

Man mag sich also dem Überwältigungsgestus des Fortuna-Chors in der Isarphilharmonie wie in einem Rockkonzert fasziniert hingeben. Man kann das auch im Hinblick auf die Entstehungszeit nicht mögen. Nur: Nazi-Musik ist Orffs Kantate wohl doch nicht, wenn man Rathkolbs Argumente ernstnimmt.

Oliver Rathkolb: "Carl Orff und der Nationalsozialismus" (Schott, 281 S., 29,99 Euro). "Carmina Burana" am 30. Juni, 20 Uhr, 1. und 2. Juli 19 Uhr mit den Münchner Philharmonikern und dem Philharmonischen Chor in der Isarphilharmonie, Restkarten