"Rezitativ": Ein Spiel mit den Identitäten

Zu viert erscheinen sie auf der Bühne des Marstalls und begrüßen sogleich das Publikum: händeschüttelnd, Luftküsse verteilend, winkend. Ein leicht zudringlicher Start, gemeinsam wie individuell. Jede trägt einen langen geflochtenen Zopf und eine blaue Uniform mit ärmellosem Oberteil und Shorts, Socken, die optisch nahtlos in die Schuhe übergehen. Auf das Blau ist laufbandartig ein Satz in Gelb gedruckt: THIS IS A TEST.

Womit schon viel gesagt ist: Diese Inszenierung sowie die Geschichte, auf die sie basiert, sind tatsächlich ein Test. Sie fordern das Publikum heraus, das eigene Mindset zu überprüfen, auf Vorurteile abzuklopfen. „Rezitativ“ heißt die einzige Erzählung der 2019 gestorbenen Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Bereits 1983 erschien das englische Original und es dauerte vierzig Jahre, bis die deutsche Übersetzung erschien.

Welches Mädchen ist schwarz und welches weiß?

Mit dem Begriff „Rezitativ“ wird ein dem Sprechen angenäherter Gesang beschrieben, bevorzugt im klassischen und sakralen Bereich. Während das afroamerikanische Idiom in Morrisons anderen Werken eine prägnante Rolle spielt, wählte sie für ihre Erzählung einen milieulosen, klaren, auf den ersten Blick einfachen (und von Tanja Handels kongenial übersetzten) Ton aus, dem man die Herkunft der beiden zentralen Figuren nicht anhört.

Von zwei Frauen, die sich im Mädchenalter in einem Kinderheim kennenlernen, erzählt Morrison, und sie macht bald klar, dass eine schwarz, die andere weiß ist. Aber da sie auf „alle rassifizierenden Codes“ verzichtet, lässt sich nicht genau zuordnen, welche der Mädchen was ist. Ein Rätselspiel beginnt: Klingt nicht allein schon der Name Twyla „schwarz“? Wenn Twylas und Robertas Mutter im Heim zu Besuch kommen und die eine der anderen die Hand nicht geben will: Lässt sich dadurch vielleicht etwas bestimmen?

Indem sie vier Schauspielerinnen, zwei davon „schwarz“, zwei „weiß“, die Figuren Twyla und Roberta spielen lässt, potenziert Miriam Ibrahim in ihrer Inszenierung das Spiel mit den Identitäten. Die Vier wechseln zwischen „Ich“-Erzählung und Außenperspektive, sprechen einzelne Sätze solo, zu zweit, zu dritt, zu viert, mal leicht versetzt, mal synchron im Chor.

Am Anfang werden Isabell Antonia Höckel und Linda Blümchen für einen Moment als Twyla markiert, Sabrina Ceesay und Evelyne Gugolz als Roberta. Am Ende wird diese Zuteilung umgedreht, zwischendrin wirbeln sie sowieso alles durcheinander.

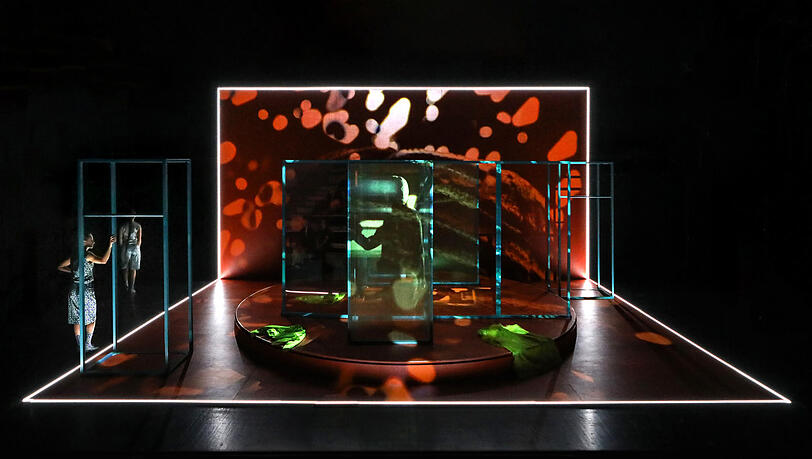

Eine raffinierte Spielfläche hat Bühnenbildnerin Mitra Nadjmabadi geschaffen: ein blaues Gestänge, das per Drehbühne rotieren kann und dessen Einzelteile auf- und zuklappbar sind, wodurch immer wieder neue Begrenzungen und Freiräume entstehen. Jedes Element bildet eine Rahmung, in deren Verstrebungen das Ensemble nach Lust und Laune herumturnen kann. Vereinzelt oder in Grüppchen stehen sie im Rahmen, passend zu dem im Stück verhandelten „Framing“. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man, dass die Rahmen teils mit durchsichtigen, sanft reflektierenden Plexiglasscheiben, teils mit feinmaschiger Gaze ausgefüllt sind, womit die Schwarz-Weiß-Thematik gespiegelt wird.

Der Vielschichtigkeit des Stoffs entsprechend hat Gianna-Sophia Weise Kostüme kreiert, die auch die Klassenzugehörigkeit augenscheinlich machen. Tragen die Vier über ihren blauen Uniformen zu Beginn gelbgrüne Kleider, die wie Schürzen von Bediensteten wirken, so wendet sich der gelbgrüne Look gegen Ende ins Herrschaftliche. Aus ärmlichen Verhältnissen kommen wohl beide Frauen, aber sozialer Aufstieg ist möglich: durch die Liaison mit einem reichen Mann. Letztlich befinden sich Twyla und Roberta im Gefängnis des Patriarchats, was sie ebenso vereint wie die Tatsache, dass sie nicht als Waisen ins Heim gekommen sind, sondern weil sich ihre Mütter zu wenig um sie gekümmert haben.

Die Frage nach der eigenen Schuld

Nach der Zeit im Kinderheim begegnen sich die beiden noch vier Mal, zufällig und in unterschiedlichen Stimmungen: in einem Diner, in dem Twyla als Kellnerin arbeitet; auf einem Spielplatz, wo sich ihre Differenzen verstärkt zeigen; vor einer Schule, wo sie auf gegnerischen Seiten an einer Demo teilnehmen; und beim Weihnachtsbaumeinkauf.

Der erzählerische Bogen reicht von den Fünfzigern bis in die Siebziger. Morrison macht den Wandel der Zeiten, das Erstarken der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zwischen den Zeilen spürbar und lässt eine Frage immer dringlicher werden: Was geschah eigentlich mit Maggie, einer alten, stummen Schwarzen, die im Heim als Küchenhilfe arbeitete und eines Tages im angrenzenden Obstgarten stürzte - oder auf den Boden gestürzt wurde? Waren Twyla und Roberta an dem Übergriff beteiligt? Oder wieso ließen sie diese Tat zu?

Die Frage nach der Wahrheit, nach ihrer eigenen Schuld eint die beiden Frauen am Schluss. Einfühlsam und geschickt bringen Miriam Ibrahim und ihr Team Morrisons Erzählung auf die Bühne, in einer Inszenierung, in der auch die musikalischen Identitäten verschwimmen, zwischen „schwarzen“ Klassikern, gesungen von Nina Simone und Co., und melancholischer Klaviermusik, die sich zwischen Amerika, Europa und Asien nicht genau verorten lässt. Die im Hintergrund laufenden Videos von Amon Ritz wirken diffus, vervielfachen noch weiter das Personal, hier im Bild, dort auf der Bühne.

So bleibt vieles im Nebel - aber was sagt auch schon die ethnische Zugehörigkeit aus? Essenziell wichtig erscheint am Ende die Freundschaft zweier Frauen, die trotz aller Differenzen über die Jahre hinweg zueinander finden. Eine Freundschaft, die die Vier auf der Bühne mit klug austariertem, solidarischem Zusammenspiel zum Leuchten bringen.

Marstall, 16.12. sowie 8. und 19.1., 20 Uhr; 20. Dezember, 19 Uhr; Karten unter % 2185 1940