Lang lodert das Feuer

Die Erwartungen waren hoch, zumal nach dem orchestral sensationellen Bayreuther „Ring“. Aber Kirill Petrenko hat sie mit der „Frau ohne Schatten“ im Nationaltheater nicht nur eingelöst, sondern übertroffen. Die Aufführung wirkte akribisch vorbereitet und dennoch stets frei musiziert: so sollte (nicht nur) Richard Strauss klingen.

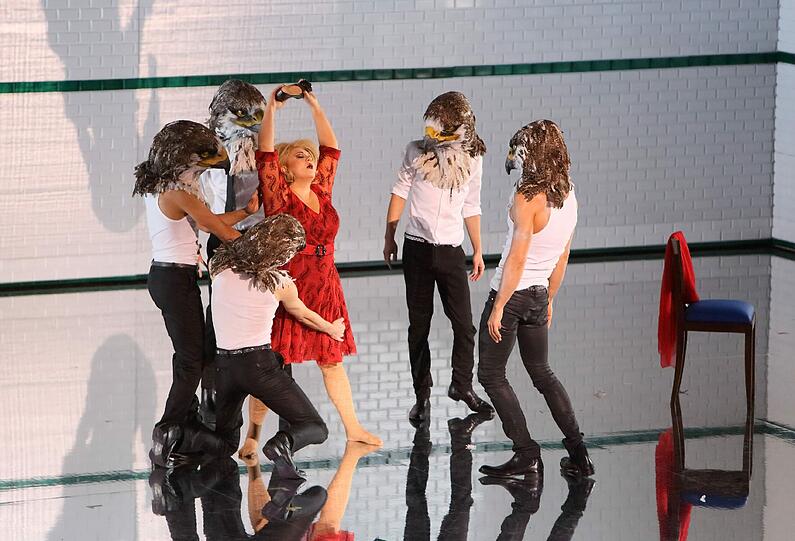

Auch der eine oder andere Vorbehalt, den man gegen diese überreife Spätromantik hegen kann, wurde in dieser mitreißenden Premiere weggefegt. Der neue Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper betonte die abgründig-düstere Seite dieses Ehemysteriums. In der Falken-Musik überraschten die feinen Schattierungen, am Ende des zweiten Akts entfesselte er „Elektra“-Lautstärken, ohne jemals zu lärmen. Der unter seinem Vorgänger Kent Nagano weiterentwickelte Klangsinn des Orchesters wirkte in der Tempelszeme nach. Selbst die Hymnik der letzten Viertelstunde kam völlig überzeugend. Und es zeigte sich auch, dass keine Note in der von Wolfgang Sawallisch noch hasenfüßig gekürzten Partitur wirklich überflüssig ist.

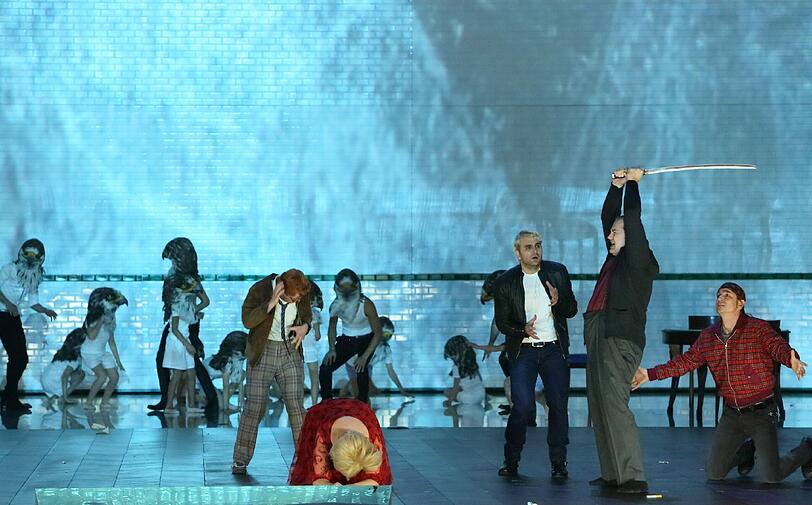

Zum musikalischen Glück kam eine überzeugende Regie. Opern von Richard Strauss werden meist nur ansprechend dekoriert, weil Text und Musik wenig Spielraum für Interpretation lassen. Krzysztof Warlikowski setzte dagegen auf Psychologie. Er arbeitete klar und zugleich unerbittlich heraus, was die beiden Ehen des Stücks gefährdet. Die elitäre Sphäre der Kaiserin samt einer Atmosphäre aus Wachtraum und Erinnerung wurde sehr schlüssig mit einem Ausschnitt aus dem Film „Letztes Jahr in Marienbad“ von Alain Resnais eingeführt. Malgorzata Szczesniaks Bühne betonte durch einen Einheitsraum die Gemeinsamkeiten zwischen dieser Welt und dem proletarischen Färberpaar, die Geister wurden von der exzellent geführten Kinderstatisterie dargestellt.

Keine frühere Inszenierung dieses überbordenen Meistermachwerks hat es jemals geschafft, das vor-emanzipatorische und beim Lesen der Dichtung leicht ranzige Mutterschaftspathos in eine Utopie des Neuanfangs zu übersetzen. Die leicht peinliche Atmosphäre eines Kindergeburtstags mit Stoffhasen, Barbiepuppe und auf die Bühne projizierten Jugendzimmer-Idealen wie Jesus, Karl Marx und Marilyn Monroe und Buddha kippte ein wenig Ironie-Essig in die zuckersüße Musik von Richard Strauss.

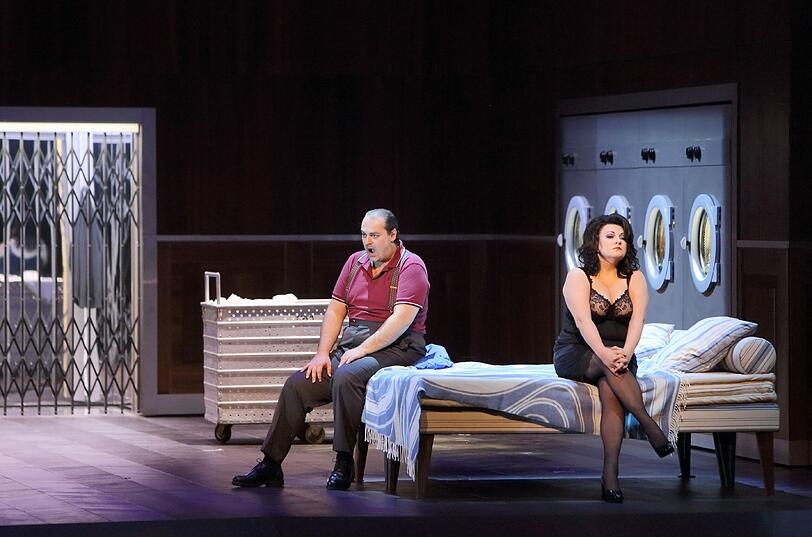

Gesungen wurde wie in der guten alten Zeit. Die außerordentliche Elena Pankratova (Färberin) brachte einen hochdramatischen Sopran mit Operettenkoketterie und einer leicht prolligen Erotik zusammen, dass man nur so staunte. In den von Johan Botha heldensüffig gesungenen Szenen des Kaisers nahm Petrenko den vorwärts drängenden Impuls zugunsten blühender Lyrik zurück. Adrianne Pieczonka mag über die Kaiserin hinaus sein, überzeugte aber durch intelligente Gestaltung und schauspielerische Deutlichkeit bei der Menschwerdung dieser Figur. Und Wolfgang Koch hat es nicht nötig, Baraks menschliche Geradheit mit Manierismen herbeizuzwingen: Er geht darin auf.

Für alle anderen muss das Pauschal-Lob einer exzellenten Ensembleleistung ausreichen. Alle, die mit Kirill Petrenko arbeiten, berichten wie aus einem Mund vom Ernst und der ansteckenden Motivation durch den Dirigenten. Deshalb wird das AusdrucksFeuer, das in dieser Premiere loderte, nicht so bald erlöschen. München kann sich glücklich schätzen, dass dieser Ausnahme-Künstler fürs Nationaltheater gewonnen wurde.

Wieder am 24. und 28. 11., 1., 4., 7. 12., nur noch einzelne Restkarten (Tel. 2185 1920). Am 1. 12. Livestream auf www.bayerische.staatsoper.de