Die Musiktheater-Biennale: Eine Bilanz

Ein Harfenglissando, Bläserflirren, etwas Schlagwerk, dann viel Glitzern der Celesta. Es klingt nach Debussy oder einem anderen französischen Impressionisten. Später, wenn sich belcantesker Gesang hinzumischt und ein veritabler Walzer erklingt, könnte die Oper "Defekt" auch von Richard Strauss stammen. Oder auch von Franz Schreker.

Die Musik des 1992 im türkischen Iskenderun geborenen Komponisten Mithatcan Öcal lässt zwei Dutzend Musikerinnen und Musiker effektvoll aufrauschen. Sie ist vor allem eines: nicht monoton und in den Übergängen gut gemacht.

Zwiebeltürmiges Raumschiff

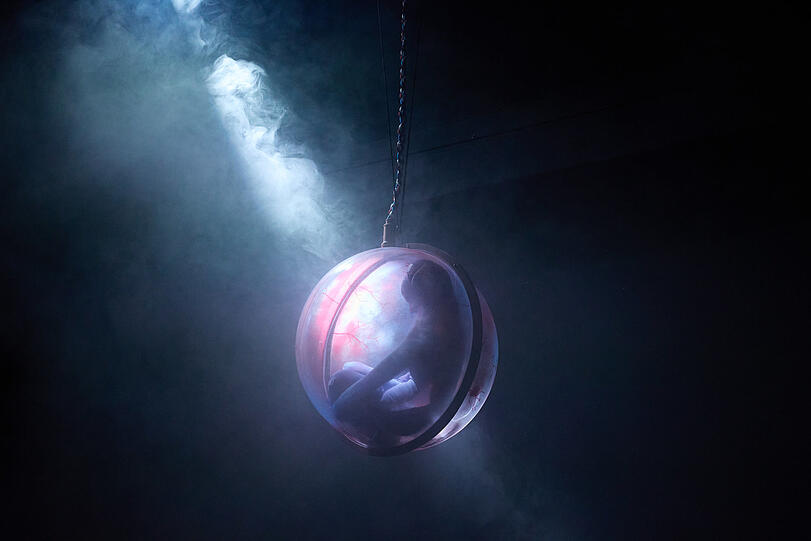

Aber passt diese retrospektive Süffigkeit wirklich zu einer Weltraumoper? In gewisser Weise ja. Denn die Geschichte einiger Raumfahrer, die der abgewirtschafteten Erde entfliehen und mit einem unlösbaren Defekt ihres zwiebeltürmigen Raumschiffs konfrontiert werden, kommt einem in ihrer Technikkritik so bekannt vor wie Öcals Musik.

Die Kostümabteilung des kooperierenden Staatstheaters Kassel hatte, wie in solchen Fällen üblich, einige Motorradhelme besorgt. Live-Videos zeigten in Großaufnahme, was in der Muffathalle ohnehin bereit sehr nah zu sehen war (Inszenierung: Roscha A. Säldow). Die Singenden trugen pinke Overalls, Turmfrisuren und leicht verlängerte Ohren.

Ins Abseits manövriert

Es war so belanglos, wie vieles in der unglücklichen Ära von Manos Tsangaris und Daniel Ott bei der Biennale für Neues Musiktheater, die mit dieser Uraufführung zu Ende ging. Das mit größeren Formen fremdelnde Leitungsduo setzte seit 2016 vor allem auf Klangaktionen im Wohnzimmerformat, die für Mitwirkende interessanter sind als für Zuschauende. Mit der Folge, dass das ohnehin durch Selbstbezüglichkeit gefährdete Neue Musiktheater noch weiter aus der Öffentlichkeit verschwand, während die Bayerische Staatsoper im einstigen Rahmenprogramm der Festspiele und beim heutigen "Ja Mai"-Festival bewies und beweist, wie aufregend heutig die Form der modernen Kammeroper sein kann.

Das 1988 von Hans Werner Henze gegründete und ab 1996 von Peter Ruzicka geleitete Uraufführungsfestival hatte von Beginn an einen Konstruktionsfehler: Weil in München beide Opernhäuser staatlich sind, hat ein städtisches Festival keinen Zugriff auf ihre Ressourcen. Das wurde anfangs mit Geld überspielt, ist aber bei kaum gestiegenem Etat und explodierenden Produktionskosten mittlerweile ein erstes Problem. Die Biennale arbeitet einerseits mit Theatern in Braunschweig, Kassel, Basel und dem Rest der Welt zusammen, kooperierte aber in München selbst zuletzt nur mit der Volkshochschule oder dem via-nova-chor.

Mehr Zusammenarbeit wagen

In allen Münchner Orchestern gibt es Musikerinnen und Musiker, die sich für Neue Musik interessieren. Der anhaltend starke Besuch der musica viva des Bayerischen Rundfunks zeigt, dass das Publikum kommen würde, wenn man auf den Rückzug in den elfenbeinernen Turm weniger stolz wäre.

Manuela Kerer und Katrin Beck übernehmen für die Biennale 2026 ein schweres Erbe. Es ist zu befürchten, dass sich das Festival angesichts der städtischen Haushaltsprobleme weiter in die Bastelkeller zurückzieht. Irgendwann wird sich der Stadtrat ehrlich machen müssen, ob er dieses Festival wirklich will. Und zwar nicht als Stadteilkultur, sondern als internationales Festival. Dafür müsste die Biennale aber mehr Öffentlichkeit wagen, für die eigene Sache werben und mehr Zusammenarbeit in München riskieren.

"Defekt" noch einmal am 10. Juni um 20 Uhr im Muffatwerk

- Themen: