"7 Deaths of Maria Callas": Liebe, Tod, Geschlechterkampf

Die Callas ist tot, das Sterbezimmer desinfiziert. Zuletzt erklingt, endlich, ihre Stimme: "Casta diva", aus Vincenzo Bellinis "Norma". Marina Abramovic erscheint in Gold und hebt an der Bühne ein wenig die Arme. Das Bayerische Staatsorchester begleitet die Callas. Nur eine ganz leise Dissonanz der Bläser stört die Harmonie. Noch ein paar Takte Gesang, dann bricht die Musik ab. Dunkel, Ergriffenheit.

"7 Deaths of Maria Callas" ist ein hochpathetischer Hybrid aus live gesungenen Arien, Filmen und einer Performance mit Marina Abramovic. Die spricht im Nationaltheater Raunendes. Manches streift nicht nur die Grenze zum Kunstgewerbe, sondern überschreitet sie auch. Aber ist Oper nicht immer so? Der hohe Ton wird teilweise performativ verfremdet, weil das Gemachte der Aufführung unterstrichen wird. Die professionelle Kühle steigert aber mehr die Emotionalität, statt sie abzuschwächen.

Vor der Verklärung der Callas zeigt Marina Abramovic den einsamen, banalen Tod der Sängerin in ihrer Pariser Wohnung. Während sie noch im Bett liegt, referiert ihre Stimme Zahlen und Fakten zu den Textilien und der Bettwäsche. Und man erfährt auch, dass die Diva wie jeder Mensch im Schlaf schwitzt und der Heißwasserhahn eigentlich vom Installatur repariert werden müsste.

Rituelle Feierlichkeit am Morgen

Dazu erklingt eine rituelle, Feierlichkeit nicht verschmähende, zeitlose Musik des Komponisten Marko Nikodijevic. Dann vollzieht Marina Abramovic als Callas ein Morgenritual des Aufstehens aus dem Bett. Wenn sie kurz die Brille aufsetzt, verschmilzt sie für eine Sekunde mit der Rolle. Dann ist sie wieder eine kühl agierende Performerin. Sie öffnet das Fenster, wirft - wie zuvor schon die wahnsinnige Lucia di Lammermoor - eine Blumenvase auf den Boden und verschwindet im Badezimmer.

Die sieben live gesungenen, mit Filmen begleiteten Opernarien bereiten dieses Finale vor. Wer auf eine psychologische Erzählung nicht verzichten kann, mag sie als Traum der letzten Nacht verstehen, weil die Callas am Bühnenrand schläft und alle Sängerinnen im Kostüm der Haushälterin Bruna auftreten, die nach dem Tod der Sängerin verachtfacht den Raum entstaubt und alle Möbel samt dem großen Spiegel in einen Trauerflor hüllt.

Die Filme davor sind assoziative Reflexionen über die jeweiligen Opern mit dem Schwerpunkt auf Liebe, Tod und Geschlechterkampf. Das "Addio del passato" aus Verdis "La traviata" nimmt mit dem gemeinsamen Schauplatz Paris bereits den einsamen Tod der Callas vorweg. Zu "Vissi d'arte" aus Puccinis "Tosca" springt Marina Abramovic von einem Hochhaus, beim "Ave Maria" aus "Otello" legt ihr Willem Dafoe eine würgende Schlange um den Hals, in der Fukushima-"Butterfly" riskiert die 73-Järige sogar eine Nacktszene. In der Habanera der Carmen tauscht sie die Rolle mit dem Torero, kurz vor dem einsamen Tod geht sie zu "Casta diva" gemeinsam mit dem Partner ins Feuer: sie als Mann, Willem Dafoe mit seinem hageren Gesicht als alte Frau oder auch Todesengel. Es ist eine Utopie des hohen Paars, die Callas nur auf der Bühne spielen durfte, die ihr im einsamen Leben aber versagt blieb.

Überwältigungen in Überlebensgröße

Die Inszenierung spielt damit, dass Dafoe ein wenig dem zerstörerischen Callas-Liebhaber Aristoteles Onassis ähnelt. Das bleibt ein dem Zuschauer überlassenes Assoziationsfeld. Natürlich schwingt auch die im künstlerischen wie privaten Sinn von Verletzungen geprägte Biografie von Marina Abramovic mit. Das lässt sich natürlich auch als exaltierte Selbstdarstellung abtun. Wer sich aber darauf einlässt, bei dem steigert es die emotionale Überwältigung durch die Aufführung.

Die jungen Sängerinnen - überwiegend Ensemblemitglieder der Bayerischen Staatsoper und der koproduzierenden Deutschen Oper Berlin - hinterließen einen starken Eindruck, allen voran Adela Zaharia als Lucia. Alle sieben verzichten in den Callas-Rollen auf jede Imitation des großen Vorbilds. Sie hätten in der Premiere allerdings ein wenig mehr aus sich herausgehen dürfen.

Marko Nikodejevics Musik wagt in der Ouvertüre in einem hirtenhaften Englischhornsolo sanft griechische Anspielungen. Vor dem Finale zieht der Komponist mit donnerndem Schlagzeug die Aufmerksamkeit auf das Bayerische Staatsorchester unter dem Dirigenten Yoel Gamzou. Die Arien verbindet eine aus der Tiefe des Bühnenraums tönende Sound-Installation, die symphonisch-flächige Begleitmusik der Performance für Orchester und Chor vermeidet Anspielungen auf bekannte Opern.

Aber dominant bleibt die Wucht der Bilder und die Steigerung von den Filmen zur Realpräsenz der Performerin, die wiederum lange nur regungsloss im Bett liegt, ehe sie dann vergleichsweise zurückhaltend, voll auf die Kraft ihrer biografischen Aura vertrauen, auf der Bühne agiert und zuletzt die Callas der Performance-Kunst mit der Abramovic der Oper verschmelzen.

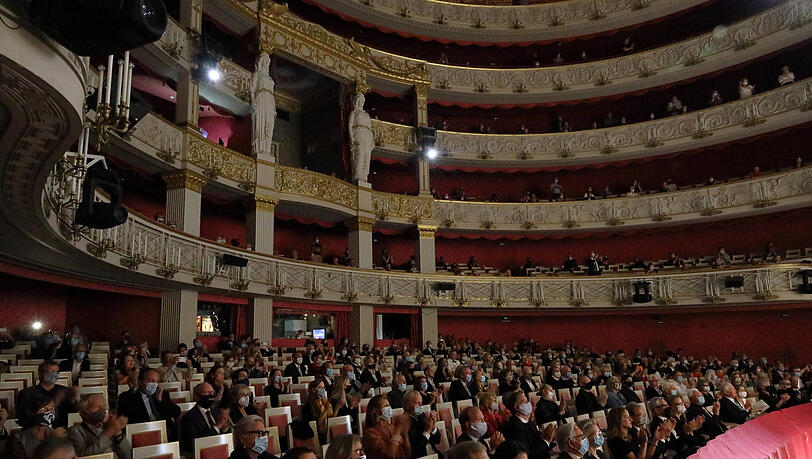

Das kann - je nach persönlicher Gestimmtheit - in seiner Überlebensgröße überwältigen oder als Übertreibung zu viel ein. Nur ein bisserl mehr gab's bekanntlich im Zuschauerraum: Das kurzfristig von 200 auf 500 Besucher gesteigerte Publikum saßen etwas dichter im Parkett und locker auf den Mittelplätzen der Ränge. Es verhielt sich sehr diszipliniert. Weshalb man kein Prophet sein muss, um das Pilotprojekt des Kunstministeriums schon jetzt zum Erfolgsmodell zu erklären.

Wieder am 3., 5. (14 und 19 Uhr) sowie am 6. 9., ausverkauft. Livestream am 5. 9. ab 18.30 Uhr auf Staatsoper.tv