Zwischen Liebe und Freundschaft

Es war viel mehr als eine gewöhnliche Brieffreundschaft und ein intensiver Gedankenaustausch zwischen zwei Intellektuellen. Es war eine nicht ausgelebte Liebe und eine ungeöffnete Tür, hinter der sich ein Niemandsland aus Zerbrechlichkeit und Leidenschaft, Zärtlichkeit und Verzweiflung, Lethargie und Exzess verbarg.

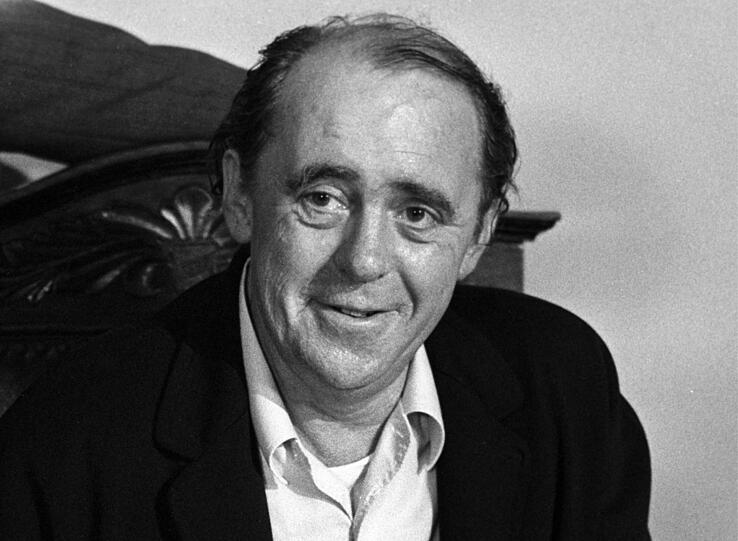

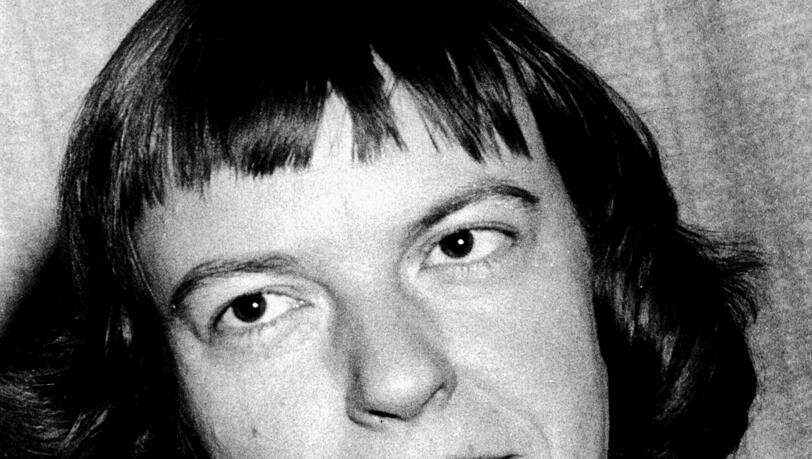

Zum ersten Mal begegnet waren sich die junge Klagenfurterin Ingeborg Bachmann und der neun Jahre ältere Kölner Heinrich Böll im Mai 1952 in Niendorf an der Ostsee. Bei einer Tagung der Gruppe 47 hatte Ingeborg Bachmann einige ihrer Gedichte so stockend und flüsternd vorgelesen, dass die Anwesenden ob ihres desolaten Auftretens ernsthaft um ihre Gesundheit fürchteten. Hans Werner Richter, der Initiator und Organisator der Treffen der Gruppe 47, erinnert sich rückblickend: „Ihre Ohnmacht gleich nach der Lesung war nicht gespielt. Sie las ihre Gedichte zum Schluß nicht mehr selbst, sie konnte es nicht, ihre Stimme wurde von Gedicht zu Gedicht immer leiser und versagte schließlich ganz.“

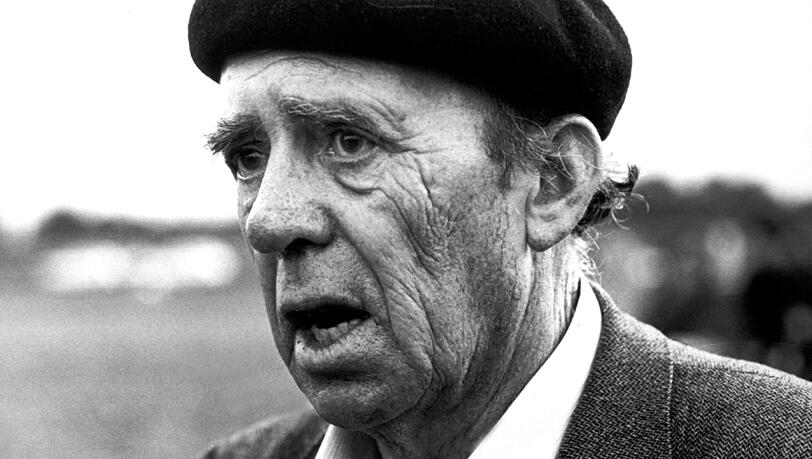

Es ist nicht überliefert, welchen Eindruck dieser Auftritt auf Böll, der ein Jahr zuvor zum Preisträger der Gruppe 47 gekürt worden war, hinterlassen hat. Sicher ist, dass Bachmann und Böll sich bereits fünf Monate später, bei einer Tagung der Gruppe 47 auf Burg Berlepsch, wiedersahen und darauf ihren Briefwechsel begannen.

Bislang war der Briefwechsel nicht zugänglich

Dass dieser bislang gesperrte Briefwechsel jetzt überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist das Verdienst der Herausgeberin Renate Langer. Sie hat die sich über zwei Jahrzehnte - vom 12. Dezember 1952 bis zum 23. Juli 1972 - erstreckende Korrespondenz geordnet und die 122 Briefe, Entwürfe, Postkarten und Telegramme mit einem akribischen Stellenkommentar und Nachwort versehen, die „unterirdischen Querverbindungen“ (Bachmann) dieser Beziehung mit archäologischer Gründlichkeit freilegen.

Der Briefwechsel setzt ein, als Bachmann und Böll erst am Anfang ihrer Schriftstellerkarriere stehen und es für beide noch nicht abzusehen ist, ob der eingeschlagene Lebensweg erfolgreich verlaufen wird oder nicht. Obwohl am Anfang zwischen ihnen noch das steife „Sie“ herrscht, und sie erst nach guten zwei Jahren in die persönliche Du-Form wechseln, besteht von Beginn an eine Vertrautheit, die auf eine sich anbahnende Freundschaft und eine Zwiesprache zwischen Gleichgesinnten hindeutet.

„Ich schufte wie ein Irrer, fühle mich immer mehr Zauberlehrling-like -dabei weiß ich, dass ich von Natur faul bin und der Muse sehr zugetan“, gesteht Böll seiner österreichischen Kollegin bereits in seinem zweiten Brief, worauf sie ihm nicht existenziell angerührt antwortet: „Vor der Literatur als Beruf fürchte ich mich sehr. Meine Ahnungen finde ich auch in Ihrem Brief bestätigt - weil Sie schreiben, dass Sie wie ein Irrer schuften. Aber probieren möchte ich es trotzdem.“

Der Preis der Einsamkeit

Tatsächlich vermitteln die Briefe den Eindruck, dass es Ingeborg Bachmann wesentlich schwerer fiel, in der literarischen Welt Fuß zu fassen, als ihrem älteren Kollegen. Zwar klagt auch Böll darüber, dass er „halbtot vor Überarbeitung“ sei, weil er aufgrund gewährter Vorschüsse in einem fort Romane produzieren und Lektoratsdienste leisten müsse. Hinzu komme die Hörspiel-„Sklaverei“ sowie die Übersetzungsmühle. Aber insgesamt scheint er trotz Hausbau und mehrköpfiger Familie seine finanzielle Situation besser im Griff gehabt zu haben als die stets an der Armutsgrenze lavierende Bachmann.

Gleichwohl entschließt sie sich von Wien nach Rom zu ziehen, um in einer kärglichen Wohnung ihren Traum von der freien Schriftstellerexistenz zu verwirklichen. Dabei nimmt sie bewusst den Preis der Einsamkeit in Kauf, ja kultiviert ihren Status als Einzelgängerin - wie sie Böll aus Rom Ende Juni 1954 mitteilt: „Mein Leben hier verläuft ganz in Stille und Hitze, ich sehe oft tagelang keinen Menschen und gehe spazieren, ich halt alle ab, es ist mir so notwendig jetzt. Plötzlich schreibe ich viele Gedichte.“

Keine Netzwerkerin

Da sich Böll in der Öffentlichkeit bereits zu etablieren beginnt und in der Literaturszene vergleichsweise gut vernetzt ist, versucht er, der Newcomerin zur Seite zu stehen und sie bei der Wahl des richtigen Verlegers zu unterstützen. Und Bachmann nimmt diese Hilfe an, zumal sie nicht weiß, ob sie für Klaus Piper oder Joseph Witsch votieren soll, da „die meisten anderen Autoren so furchtbar zurückhaltend sind mit ihren geschäftlichen Erfahrungen, eher verraten sie einen neuen Stoff als die Art, als wie man einen Verleger bekommt“. Im Grunde spürt sie, dass es Böll gut mit ihr meint, wenn er auf „verlegerische Klarheit“ drängt und sie vor dem „Ärger und Zeitverlust“ eines permanenten Hin- und Hers zwischen zwei Verlagen bewahren möchte: „Ich möchte nur, dass Sie in einen Stall kommen: Es hat sein Gutes.“

Mit ihrer Entscheidung für den Piper Verlag beginnt dann auch Ingeborg Bachmann, sich als Autorin einen Namen zu machen und auszeichnet zu werden - wie mit dem Georg-Büchner-Preis (1964). Bald wird sie neben Heinrich Böll zu einer der führenden Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsliteratur: Bereits im August 1954 prangt ein Porträtbild von ihr auf der Titelseite des „Spiegel“ und 1963 wird sie sogar für den Nobelpreis für Literatur gehandelt.

Büchner-Preis und trotzdem ein prekäres Leben

Das Prekäre an Ingeborg Bachmanns Situation ist, dass diese trotz ihres hohen Ansehens wirtschaftlich äußerst angespannt bleibt. Wiederholt sieht sie sich vor die Versuchung gestellt, ihren Status als Schriftstellerin aufzugeben. Als ihr vom Bayerischen Fernsehen 1954 eine Stelle als Fernsehdramaturgin angeboten wird, lehnt sie zunächst ab. Doch als sich ihre finanzielle Situation noch weiter zuspitzt, nimmt sie die Stelle an und bezieht für fast ein Jahr eine Wohnung in der Franz-Joseph-Straße in Schwabing. Wie schwer ihr dieser Entschluss gefallen ist, bekennt sie Böll in ihrem Brief vom 7. Juli 1957 aus Rom: „Ich habe zum ersten Mal das Gefühl einer Niederlage, weil ich etwas Zweckmäßiges tun muss, und der Gedanke dran tut mir körperlich weh, ich kann dir nicht sagen, wie wichtig es mir ist, frei zu sein, - und ich fühl mich wie vor dem Gang zur Schlachtbank.“

In seinem rund einen Monat danach verfassten Antwortbrief versucht Böll, sie in ihrer Entscheidung zu bestärken, indem er sich demonstrativ auf ihre Seite stellt: „Die Idee, eine Stelle zu nehmen ist gut, ich dachte schon oft daran, es zu tun: wenigstens soviel Geld fest zu verdienen, dass man das Existenzminimum hat; (…) schlimm ist, dass wir nichts anderes gelernt haben (...), nicht einmal die gute ehrliche Schulmeisterei.“ Alles gute Zureden nützt freilich nichts. Nach einem Jahr wird Bachmann ihre Position wieder quittieren und nach Zürich übersiedeln.

Es verhält sich indes keineswegs so, dass nur Ingeborg Bachmann aus der Korrespondenz mit Böll Kraft und Nutzen bezog. Heinrich Böll scheint von dem Zuspruch seiner Brieffreundin ebenso profitiert zu haben wie umgekehrt, stand ihm doch hier eine Schriftstellerin zur Seite, die sich auf Augenhöhe mit ihm bewegte und ähnliche Kämpfe zu bestehen hatte. Bachmann hat sich bei Böll für seine Mentorendienste indirekt bedankt, indem sie ihn während seiner strapaziösen Schaffensphasen begleitete und seine Bücher nach ihrem Erscheinen wohlwollend kommentierte. Böll durfte sich als Autor bestätigt fühlen, wenn sie etwa am 29. 11. 1954 über „Haus ohne Hüter“ schrieb: „Diesmal ist auch der Titel schön, und das Buch ist, glaube ich, um vieles besser als alles vorher. So als hätten Sie in der Sprache die Schlüssel zu ein paar Zimmern gefunden und die Zimmer aufgesperrt, die Sie noch nicht kannten.“

Es ist erstaunlich, wie viel Sympathie Bachmann Bölls Werdegang entgegenbringt und wie stark sie sich auf seine Probleme einlässt, obwohl sie anders geartet ist als er.

Tendenz zum Eskapismus

Während er für sein Wohlgefühl die Aussicht auf Regen braucht und aus einem „Rembrandt-Wetter-Gefühl“ heraus feucht-kühle Länder wie Irland favorisiert, liebt sie die sonnig-warmen, lichtdurchfluteten Landstriche von Griechenland und Italien. Denn die Sonne des Südens und „das ziellose Leben unter ihr“ machen sie so glücklich wie nichts sonst. Das hindert sie nicht, sich mit ihm zu verbünden, sobald es um seine Sehnsucht nach Weltflucht und Schlendrian geht.

Wenn Böll ihr in zwei Briefen 1955 beichtet, dass er am liebsten mit Frau und Kindern für immer im Bett bleiben, dort essen, trinken, rauchen und Karten spielen möchte und es sein Wunschtraum wäre, nie wieder aufzustehen und „einfach alles laufen zu lassen“, dann pflichtet sie ihm in ihrem Antwortschreiben vom 15. 11. 1955 empathisch bei: „Daß Du Dich am liebsten niederlegen würdest, versteh ich, nur hat man meistens, wenn es [sein] muß, nicht die richtige Krankheit. Und die wird einem so selten bewilligt, die so notwendig wäre: das Alles-laufen-lassen. Ich würd gern kommen und ein großes Krankenlager mit Euch aufmachen und Karten spielen.“

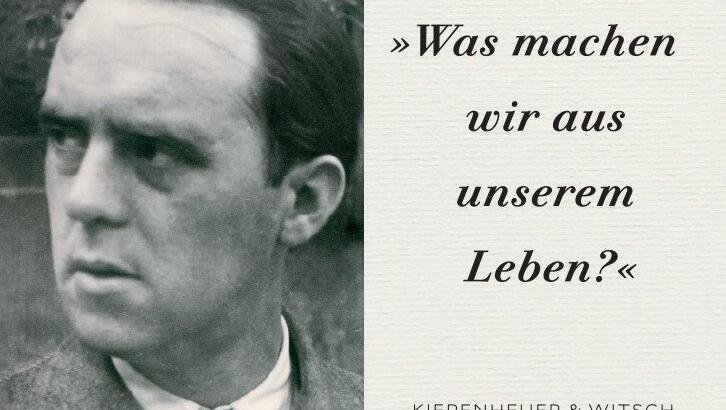

Die hier anklingende Tendenz zum Eskapismus ist kein Zufall. Die Korrespondierenden fühlen sich auf unmenschliche Weise in die Maschinerie des Literaturbetriebs eingespannt und fremdbestimmt, dass sie - so der klug gewählte Titel des Briefwechsels - mehrfach in die Klage ausbrechen: „Was machen wir aus unserem Leben?“

Hinter diesem Leitmotiv verbirgt sich der Widerwille zweier Künstler, die immer tiefer in eine von den Ansprüchen des Marktes und der Medien bestimmte Scheinwelt hineingerissen werden. So bleibt nur die Hoffnung auf Flucht, wie Bachmann am 8. April 1956 schreibt: „Warum haben wir eigentlich alle den Wunsch, uns zu retten und zu flüchten? Die meisten Pläne sind Fluchtpläne im Grund.“

Fliehen ja, aber wohin? Beide flüchteten sie sich in die fiktive Wirklichkeit ihrer Dichtungen, in der es Lichtspuren eines anderen, besseren Lebens gab, und beide benutzten auch Fluchtmittel wie Nikotin, Alkohol und psychoaktive Substanzen. Es ist bekannt, dass Böll als Gymnasiast und Wehrmachtssoldat Pervitin konsumierte und dass er von dem heute als Crystal Meth bekannten Aufputschmittel vorübergehend abhängig war. Und Bachmann muss kurz vor ihrem Tod solch große Mengen an Barbituraten und Benzodiazepinen eingenommen haben, dass sie völlig schmerzunempfindlich war und Brandwunden nicht merkte, die herunterfallende Zigaretten auf ihrer Haut verursachten.

Und eine gemeinsame Flucht? Zumindest Böll hat offensichtlich mit diesem Gedanken kokettiert. „Gern würd ich mit Dir irgendwo still sitzen und Wein trinken, viel Wein“, schreibt er Weihnachten 1957. Aber streng genommen weiß er als praktizierender Katholik und „leidenschaftlicher Familienvater“ genau, dass eine Liaison mit der „lieben Inge“ unmöglich ist. Zu sehr liebt er seine Ehefrau Annemarie und seine drei Söhne, um den Familienfrieden aufs Spiel zu setzen.

Er bleibt bei seiner Frau, sie schweigt zum ersten Mal

In einem seiner letzten Briefe an Bachmann 1967 räumt der erschöpfte und psychisch angeschlagene Böll ein: „Annemarie ist so gut wie sie immer war, meine einzige Stütze, großartig. Sie hat mir sehr beigestanden in den schlimmen Jahren, die hinter mir liegen.“

Ingeborg Bachmann hat darauf zunächst nicht geantwortet. Seit sich Max Frisch von ihr getrennt hat, ist sie seelisch und gesundheitlich immer wieder krank. Erst knapp zwei Jahre später hat sie einen Antwortbrief verfasst, den sie aber nie abgeschickt hat. In dem Briefentwurf, in dem sie sich für ihr langes Schweigen entschuldigt, heißt es: „Trotzdem weiß ich noch, was mich am meisten berührt hat, was Du über Deine Frau geschrieben hast, über ihre starke und stetige Hilfe, und mehr kann man ja nicht haben, wenn es elendiglich geht, denn die meisten haben dann niemand.“

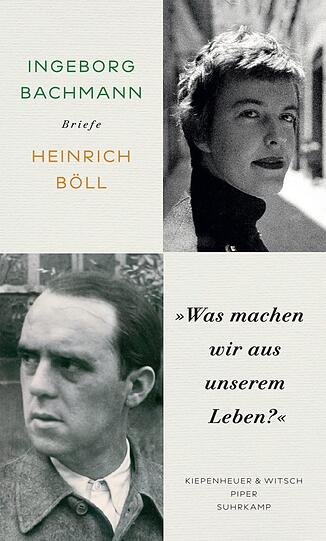

Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll: „Was machen wir aus unserem Leben?“ Der Briefwechsel. (Hsg. Renate Langer. Kiepenheuer & Witsch, Piper, Suhrkamp, 487 Seiten, 44 Euro)

- Themen: