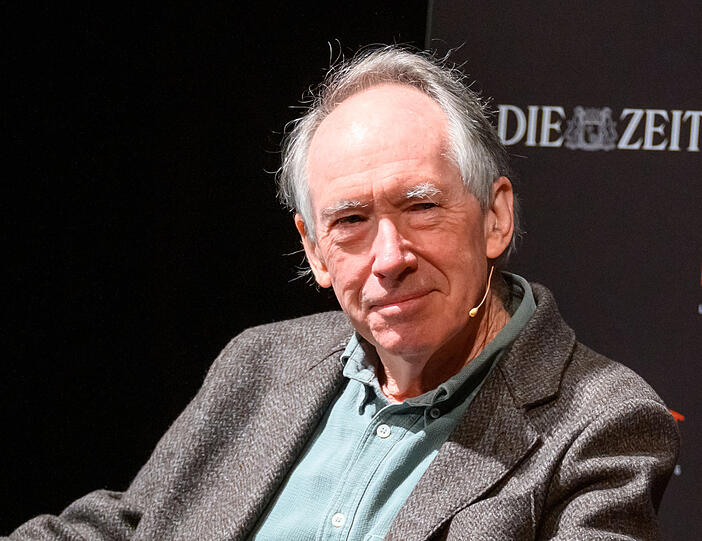

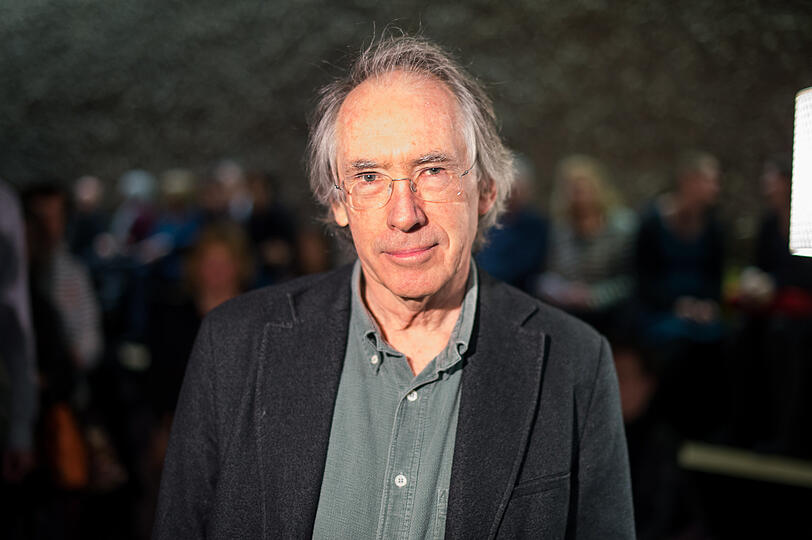

Ian McEwan schaut auf uns aus der Zukunft: Nach uns die Sintflut

Wie lässt sich die Gegenwart am besten begreifen? Indem man in die Vergangenheit blickt, um zu verstehen, wo die Wurzeln eines Phänomens liegen, und eine Entwicklung Schritt für Schritt nachzuverfolgen? Oder sollte man sich eher überlegen, wie die Zukunft möglicherweise aussehen könnte, um von dort aus wiederum einen verstehenden Blick zurück in die Gegenwart zu werfen?

Das Experiment einer Vorausschau hat der britische Erfolgsautor Ian McEwan („Abbitte“) in seinem neuen Roman gewagt, wobei er dabei wahrlich in die apokalyptischen Vollen geht: In „Was wir wissen können“ hält sich die Welt gerade noch so über Wasser, nachdem Europa, Westafrika und Nordamerika im Jahre 2042 durch eine „versehentlich“ im Meer landende russische Wasserstoffbombe und die daraus resultierenden siebzig Meter hohen Wellen überflutet wurden.

Vor der Katastrophe waren die Konflikte, gerade zwischen den Atommächten, bereits heftigst eskaliert. Danach ist nichts mehr, wie es war. Großstädte wie Hamburg, Rotterdam, Lagos und London sind in den Wassermassen untergegangen; von der englischen Insel sind nur noch die Höhenkämme übrig, die als kleine Inseln aus dem Wasser hervorragen. Deutschland wurde ins Großrussische Reich eingegliedert, die USA werden von nigerianischen „Warlords“ regiert, wobei Nigeria es auch noch geschafft hat, das absaufende Internet unter seine Fuchtel zu kriegen.

Einige Vorteile hat der Untergang, den McEwan sich da tolldreist (und so völlig fantastisch?) imaginiert, jedoch auch: Das Klima hat sich dank der Fluten abgekühlt, es gibt keine Kriege mehr, und nach einigen Jahrzehnten haben sich die Bevölkerungen der Erde so durchmischt, dass fast alle die gleiche, dunklere Hautfarbe haben. Wer komplett weiß ist, dem droht nun Diskriminierung.

Der Roman setzt im Jahr 2119 ein, handelt von einem Literaturwissenschaftler, Thomas Metcalfe, der sich auf die Suche nach einem verschollenen Gedicht macht: Im Oktober 2014 trug der berühmte (fiktive) Dichter Francis Blundy anlässlich des fünfzigsten Geburtstages seiner Gattin Vivien vor versammelter Festgemeinschaft einen neuen Gedichtzyklus vor. „Ein Sonettenkranz für Vivien“ muss, so lässt sich durch die Berichte der Gäste, durch Tagebücher und andere Quellen schließen, ein Meisterwerk gewesen sein, von dem es jedoch nur ein schriftliches Exemplar gibt.

Auf der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen

Francis Blundy schenkte seiner Gattin die Pergamentrolle, von der er den Sonettenkranz ablas. Wo Vivien das Dokument aufbewahrte, ist jedoch nicht bekannt. Alle Beteiligten des „Zweiten unsterblichen Abendessens“ - das erste (reale) fand 1817 mit John Keats, William Wordsworth und Charles Lamb im Hause des Malers Benjamin Robert Haydon statt - sind längst gestorben. Aber Metcalfe will den legendären Sonettenkranz unbedingt finden, weshalb er per Schiff zur (real existierenden und auch nach der fiktiven Apokalypse gut erhaltenen) Bodleian Library in Oxford reist.

Dort findet sich reichlich Material, nicht nur die Tagebücher, sondern auch all das, was im Jahr 2014 an Schriftlichem entstehen konnte: E-Mails, Chat-Nachrichten - das meiste davon belanglos. Aber vielleicht findet sich ja doch eine wichtige Stecknadel im digitalen Heuhaufen?

Es sind die Details, ja, auch die digitalen Fußspuren, die ein Mensch hinterlässt, die in den Augen des Literaturwissenschaftlers Metcalfe „ein reiferes Verständnis von Geschichte wecken“. Gemeinsam mit Rose, einer jüngeren Kollegin, mit der ihn eine On-Off-Beziehung verbindet, gibt er Seminare und verzweifelt mit ihr am Desinteresse der Studenten. Als sie einen Kurs über die Geschichte des „Nationalen KI-Dienstes“ anbieten, reagiert der Hörsaal nicht wie erwartet mit Begeisterung, sondern es kommt zum Aufstand: Die Studenten demonstrieren gegen die Rückwärtsgewandtheit ihrer Professoren, fordern mehr Auseinandersetzung mit dem „Heute“.

Geschickt spielt McEwan mit verschiedenen Zeitebenen, beleuchtet unsere Gegenwart und die Zeit davor aus der von ihm imaginierten Zukunft. So, wie wir heute manche Epochen idealisieren, begeistern Thomas und Rose sich für die frühen 2000er, insbesondere für Phänomene, die im Jahr 2119 längst verschwunden sind: „Mir gefiel, dass die Leute gärtnerten und kochten, ihren Urlaub oder Extremsport brauchten“, resümiert Ich-Erzähler Thomas fast schon nostalgisch eine Ära, die er selbst gar nicht erlebt hat. „Mir gefielen das Historienschauspiel, queere Paraden, die Risiken, die sie mit KI eingingen, ihren Sinn für Humor, die sicheren Flugzeuge, ihre Leidenschaft für sinnlosen Sport. Hunderttausend bei einem einzigen Fußballspiel!“

Ein feministischer Roman?

Inwieweit es legitim und richtig ist, historisch verbürgte Details mit der eigenen Imagination anzureichern, darüber streiten sich Thomas und Rose, wodurch McEwan auch sein eigenes Tun als Romanautor reflektiert und zur Disposition stellt. Dabei oszilliert sein Roman nahtlos zwischen verschiedenen Genres, ist auf den ersten Blick Science-Fiction, mutet in der Beschreibung des „zweiten unsterblichen Abendessens“ aber wie ein historischer Roman an und trägt gleichzeitig Elemente einer Detektiv- und Abenteuergeschichte. Als Thomas von einem Archivar des Bodleian Library einen entscheidenden Tipp bekommt, reist er gemeinsam mit Rose zum Anwesen der Blundys, wo der Sonettenkranz möglicherweise an einer bestimmten Stelle vergraben liegt. Es ist eine gefährliche Expedition, in der auch ihre Beziehung neu austariert wird.

Was die beiden auf ihrem Trip finden, ist genauso überraschend wie sinnstiftend und gibt McEwans Roman noch einmal eine ganz andere Wendung. Die Perspektive einer Frau rückt im zweiten Teil des Buchs in den Vordergrund, (heutige) Themen wie der Umgang mit Alzheimer spielen eine entscheidende Rolle - und die Frage von weiblicher Künstlerschaft in einer (auch in der Zukunft?) von Männern dominierten Gesellschaft.

Möchte man McEwans neuen, meisterhaft konstruierten und sprachlich mitreißenden Roman (deutsche Übersetzung: Bernhard Robben) auf eine Kategorie festlegen, so ist er möglicherweise vor allem ein feministischer Roman. Oder zumindest der sympathisch beherzte Versuch eines 77 Jahre alten Schriftstellers, einen solchen zu schreiben.

Ian McEwan: „Was wir wissen können“ (Diogenes, 480 Seiten, 28 Euro). Lesung mit dem Autor: 8. Oktober, Muffathalle, 19 Uhr

- Themen:

- Muffathalle