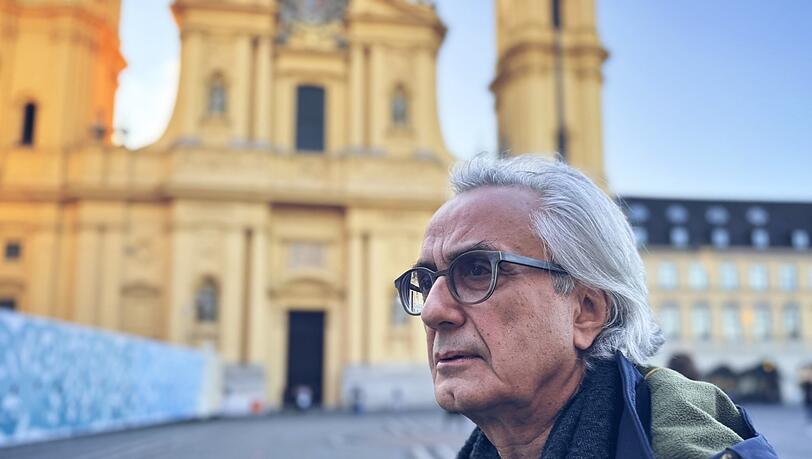

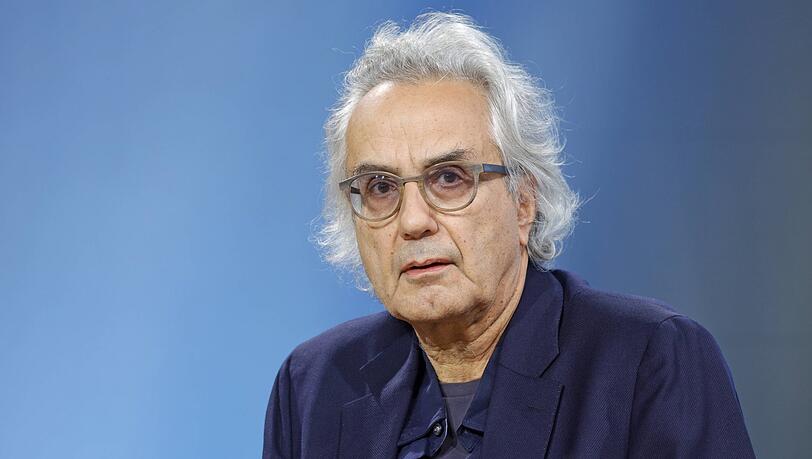

Friedrich Anis Flucht in die rettende Welt der Bücher

Er hat schon oft über Vater-Themen geschrieben, sich in seinem gegenwärtigen Werk jedoch deutlich wie nie zuvor auf sein eigenes Aufwachsen in Kochel und die damit verbundenen Personen bezogen. Sein neues Buch „Schlupfwinkel“ vereint, gewohnt meisterhaft und elegant, kindliche Sehnsucht und selbsterlernte Reife, entstanden aus einem Moment der Ratlosigkeit und Rührung, nachdem sein Vater vor gut zehn Jahren gestorben war und parallel das Kurzzeitgedächtnis seiner Mutter nachließ.

Das Donnern der Gebirgsschützen

Der Schriftsteller Friedrich Ani verspürte den Wunsch, seine damals aufkeimenden Gedanken unverschleiert zu notieren. Vergangenheitssplitter rasten durch sein Gedächtnis, er spürte das gewaltige innere Verlangen, einen liebevollen und versöhnlichen Text mit autobiografischen Bezügen zu schreiben. Diese damals entstandenen Zeilen sind heute in ihrer unveränderten Form der Beginn von „Schlupfwinkel“.

Das Buch ist leichtfüßig, ruhig und versöhnlich, wie die Hauptfigur - im ersten Teil des Buches noch ein Bub. Der wird 1959 als Sohn einer selbstbewussten Schlesierin und eines verschlossenen Syrers mitten in ein oberbayerisches, von Bergen umzingeltes Dorf hineingeboren, das von Sommerfrischlern und heimischer Landwirtschaft lebt und aus irgendwelchen Gründen ein Goethe-Institut beherbergt.

Die Ruhe des Ortes wird bald irritiert durch ein babylonisches Sprachengewirr von Sudetendeutschen, Schlesiern, Schwarzen, Hellhäutigen und Dunkelhäutigen, das einen einzigartigen Klang erzeugt, kosmisch eingebettet ins tägliche Glockengeläut der katholischen und evangelischen Kirchen, in die Aufmärsche der Blaskapellen und das Donnern der Gebirgsschützen.

Das Credo der Familie ist das Schweigen

Die Mutter des Erzählers wird schwanger, ausgerechnet von dem einzigen Muslim weit und breit, der noch dazu in München Medizin studiert, weshalb er tagtäglich hin- und herpendelt, und somit für keinen so richtig zu fassen ist, auch nicht für seine späteren Schwiegereltern, die in der Gastronomie tätig sind und erst spät erfahren, dass sie wohl bald Großeltern werden, weil sie ein Gast darauf hinweist, dass die Tochter neuerdings immer so weit geschnittene Kleider trage. Ein Credo der Familie ist das Schweigen. Auch das Verschweigen und die Verschwiegenheit.

Freilich wird getratscht, auch hinter dem Rücken des werdenden Vaters, der zwar angehender Arzt ist, aber dennoch aufgrund seines arabischen Hintergrundes skeptisch betrachtet wird. Auch nach der Geburt dieses Sohnes wird nicht viel gesprochen. Schweigen und Ertragen.

Der Knabe hat bis auf äußerst rare Glücksmomente mit den Großeltern kaum schöne Zeiten, er lacht nie, beschließt eines Tages, auch nicht mehr zu weinen. Er lernt, alles hinzunehmen: dass keine Umarmungen stattfinden. Dass man ihn am Tag der elterlichen Hochzeit, als er gerade mal 8 Jahre alt ist, in gebügelte Kleidung und blütenweiße Hemden steckt, er aber im Gegensatz zu seinen Cousins nicht bei der Zeremonie dabei sein darf. Dass die schlesische Großmutter wie ein Wasserfall in einer ihm völlig unbekannten Sprache redet. Denn der Bub selbst redet als Kind selbstverständlich bairisch.

Ein Kind, das die Stille verehrt

Der Bub rätselt, wie sich die Eltern eigentlich verständigen. Vermutlich gar nicht, weil untereinander nie eine Silbe zu viel gesagt wird, und wenn, dann laut und in einer unverständlichen Sprache. Daneben sitzt ein leises Kind, das die Stille verehrt.

In einem sich schleichend anbahnenden Schlüsselmoment entdeckt er seine Leidenschaft für Lektüre und das eigene Schreiben und schafft damit neue Welten voller Wonne und Magie. Im zweiten Teil von „Schlupfwinkel“ schreibt ein tatsächlicher Autor in der dritten Person, einer, der vorher immer schön angezogen war und eigentlich nur das gemacht hat, was andere erwarten. Nun ist er gereift und hat seine Feigheit abgelegt.

Auf Anraten seines Lektors überarbeite Ani das Manuskript, aber ohne nachzurecherchieren, Tagebucheinträge oder Notizen zu nutzen, oder jemanden aus der Vergangenheit auszuhorchen. Ani hat sein Inneres befragt und aufgezeichnet, was in ihm an Erinnerungen hochstieg. Hierbei entstand eine Hymne auf das Miteinander. Ein Loblied auf sein Dorf, das es geschafft hat, in den bayrischen Frühjahren der Bundesrepublik fremde Menschen zu integrieren. Seinerzeit mussten alle Familien schauen, dass sie ihr eigenes Leben auf die Reihe bekommen, hinzu kam das natürliche ländliche Misstrauen, das sich aber hier glücklicherweise nicht durchsetzen konnte.

Sein Vater wurde ortsansässiger Landarzt und war rasch hoch angesehen. Noch heute wird Friedrich Ani in seiner ehemaligen Heimat angesprochen, ob er nicht der Sohn vom Doktor Ani sei.

Der "Exot" wird Gemeindemitglied

Die damaligen Dorfbewohner waren später aufgeschlossen und nahmen den syrischen Arzt als gerngesehenes Gemeindemitglied auf. Dies war möglicherweise auch ein paradoxes Phänomen, bei dem der vermeintliche „Exot“ durch seine gewinnende Art und gleichzeitig fremdländische Herkunft den Nimbus besonderer Kompetenz erhielt.

Für den kleinen Friedrich Ani ist das Eintauchen in die Welt der Bücher eine ungeheure Befreiung, durchaus vergleichbar mit dem Erlernen eines Instrumentes. „Die Erwachsenen empfanden meine Liebe zu Büchern als irritierend bis störend, weil ich plötzlich etwas Eigenes hatte, und sie nicht mehr an mich rangekommen sind. Wenn wir nach Garmisch zum Einkaufen gefahren sind, beschwerte sich meine Mutter, dass ich schon wieder las und nicht aus dem Fenster schaute. Doch ich dachte mir: die depperten Berge kenn i scho. Aber was i da les, kenn i no ned.“

Ani entdeckt sein Talent als Autor

Das literarische Schaffen, das von den Erwachsenen, die spürten, dass sie hier einen Machtverlust erlitten, verächtlich gemacht wurde, war Anis neues Leben. Dennoch hatte seine Seele Schaden genommen, er aß wenig und trank über die Maßen viel Alkohol, wollte sich wegbeamen. Doch diese Phase endete, als er von einer Freundin erfuhr, dass an der Münchner Filmhochschule die „Drehbuchwerkstatt“ gegründet wurde.

Er bewarb sich mit einem szenischen Text, wurde zum Vorgespräch eingeladen und angenommen, trotz über hundert Konkurrenten.

Er nutzte die Chance und entwickelte mit lebenserfahrenen Autoren das erste Drehbuch namens „Federmann“, das einige Jahre später mit Christian Redl, Katja Bienert und Rolf Zacher verfilmt wurde. Darin geht es um einen Straßenbahnfahrer, der die Trennung von seiner Frau einfach nicht überwinden kann. Ein Junge läuft ihm vors Fahrzeug, wird aber zum Glück nur leicht verletzt. Dieses Kind erscheint dem Trambahnfahrer wie ein Engel und hilft ihm, seine Trauer zu überwinden. Der berühmte Franz Geiger meinte: „Des hast guad gmacht, aber verkaufen wirst des ned kenna.“ Es sollte anders kommen.

Die Sterne waren auf Friedrich Anis Seite, sein Werk gedieh vortrefflich, bis heute schreibt er gefeierte Krimis, Bühnenstücke, Hörspiele, Gedichtbände, Jugendbücher, sowie Drehbücher. Erfreulich viele Preise und Ehrungen wurden ihm zuteil.

Friedrich Ani wollte sich nicht inszenieren, sondern unverfälscht in seinem Zimmer der Gleiche sein wie draußen. Das hat er hervorragend hinbekommen: mal ein übermütiger Lausbub, dann wieder ein Melancholiker, der manchmal nicht weiterweiß, diese Stimmung aber auch nicht verbergen möchte. Vielleicht hat er aus diesem Grund „Schlupfwinkel“ geschrieben.

Friedrich Ani stellt „Schlupfwinkel“ (Suhrkamp, 128 Seiten, 18 Euro) am Mo, 20. Oktober 2025, 19.30 Uhr, bei Literatur Moths (Rumfordstr. 48, Tel: 29161326) vor