Gabriel García Márquez als Journalist: Der Band "Der schönste Beruf der Welt"

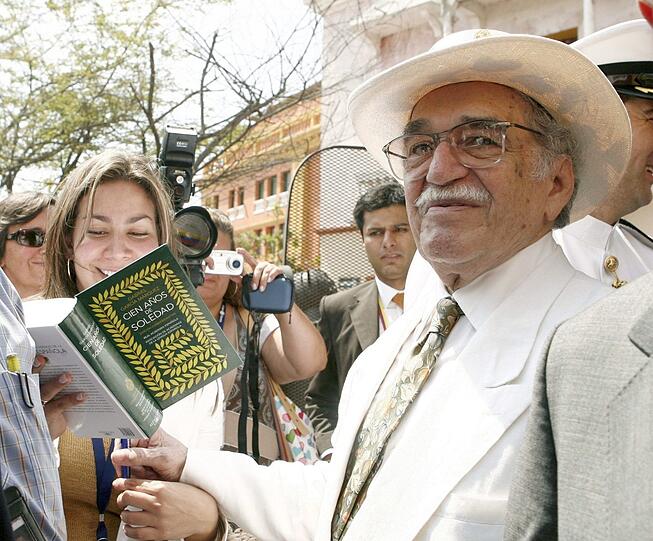

Am 17. April vor zehn Jahren starb der kolumbianische Literatur-Nobelpreisträger Gabriel García Márquez im Alter von 87 Jahren. Vor wenigen Wochen erschien mit "Wir sehen uns im August" eine kaum 100 Seiten lange, von seinen Söhnen herausgegebene Novelle aus dem Nachlass, auch wenn der Vater den Text nie veröffentlichen wollte. Das mediale Echo war gewaltig, aber der Text ist keine Sensation, sondern eine Petitesse im Werk des Schöpfers von monumentalen Romanen wie "Hundert Jahre Einsamkeit".

Wesentlich interessanter für Gabo-Fans ist der neu zusammengestellte Reportagen-Band "Der schönste Beruf der Welt", ein Streifzug durch das journalistische Werk des Kolumbianers, der nicht nur zeit seines Lebens für Zeitungen und Magazine schrieb, sondern auch Medien gründete und unterstützte.

Dagmar Ploetz, die Münchner Übersetzerin von García Márquez, hat für die von ihr zusammengestellte Auswahl Texte aus über fünf Jahrzehnten berücksichtigt, beginnend mit dem allerersten Artikel, den der Autor am 21. Mai 1948 veröffentlichte, ein Bericht über eine Sperrstunde.

"Im Nachhinein glaubt man, auch in den journalistischen Texten Vorgriff auf den späteren Reporter und Erzähler zu entdecken", schreibt Dagmar Ploetz in ihrem erhellenden Nachwort. Schließlich hatte García Márquez selbst seine journalistische Arbeit als eine literarische betrachtet.

"Das traurigste Volk, das ich jemals

gesehen hatte"

In einem Anfang der 50er Jahre verfassten Essay über Vittorio De Sicas Film "Das Wunder von Mailand" beschreibt er den Film als ein "richtiges Märchen, nur dass es sich in einer ungewöhnlichen Umgebung vollzieht und das Wirkliche und das Phanstastische auf geniale Weise derart vermischt sind, dass man oft nicht erkennen kann, wo das eine aufhört und das andere anfängt". Diesen Zauber kennen die Leser von Gabriel Garcías Márquez' Romanen. Er selbst war als Jugendlicher durch die Lektüre von Kafkas "Die Verwandlung" literarisch wachgeküsst worden.

Aber alle Fantasie überdeckt nicht den scharfen Blick auf die politischen Realitäten. 1959 führt ihn eine Reportage nach Deutschland. In West-Berlin zeigt er sich wenig beeindruckt: "Die erste Berührung mit jenem gigantischen Unternehmen des Kapitalismus mitten im Machtbereich des Sozialismus rief in mir ein Gefühl der Leere hervor." In Ost-Berlin staunt er über die Dimension und Geschmacklosigkeit der Stalinallee. In Leipzig schließlich ist sein Stimmungsbarometer auf null gefallen: "Für uns war es unbegreiflich, dass das ostdeutsche Volk die Macht, die Produktionsmittel, den Handel, die Banken, das Verkehrswesen übernommen hatte und trotzdem ein trauriges Volk, das traurigste Volk war, das ich jemals gesehen hatte."

Wenige Monate vor dieser Reise war auf Kuba Diktator Fulgencio Batistsa durch Fidel Castro und seine Bewegung vertrieben worden. Und schon sehr bald sollte García Márquez für den Sozialismus, zumindest den der karibischen Ausprägung, wesentlich wärmere Worte finden.

Kernstück dieses unbedingt empfehlenswerten und ungemein vielfältigen Bandes sind vor allem zwei Geschichten: Eine Reise 1954 zu den Bewohnern des entlegenen Sumpfgebiet La Sierpe, in dem Wirklichkeit und Wunderglaube ineinanderfließen wie später in Gabos mythischem fiktiven Ort Macondo. Und eine brillante Analyse des Putsches gegen den demokratisch gewählten chilenischen Präsidenten Salvador Allende, der 1973 General Pinochet blutig an die Macht bringt.

Gabriel García Márquez: "Der schönste Beruf der Welt" (Fischer Verlag, 316 Seiten, 20 Euro)

- Themen: