Daniel Speck über "Yoga Town" und die Beatles

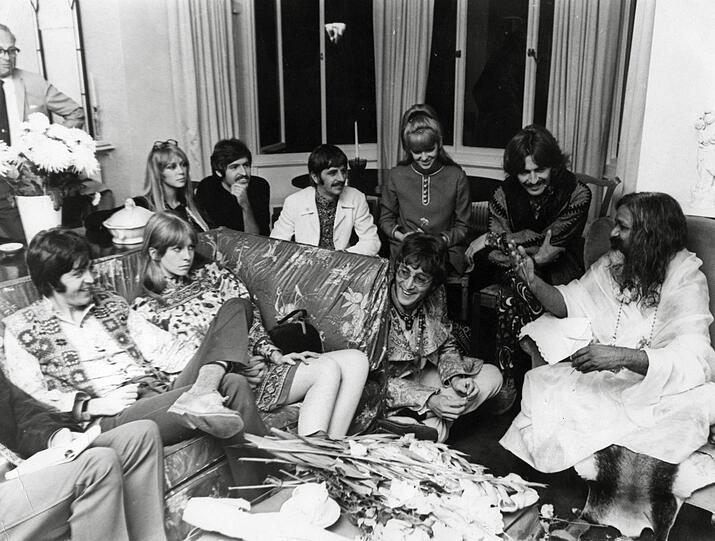

Marc hat vom spießigen Harburg und seinem engstirnigen Vater die Schnauze voll, als er Weihnachten 1967 dessen Auto nimmt, seinen älteren Bruder Lou und dessen Freundin Marie einlädt und einfach losfährt. Das Ziel der Streuner: Indien, wo jetzt viele junge Suchende aus dem Westen hinwollen. In Istanbul gabeln sie noch die Tramperin Corinna auf und tatsächlich landen sie nach beschwerlichen Wochen im Ashram des berühmten Guru Maharishi, der gerade noch berühmteren Besuch hat: die Beatles. Doch statt Love & Peace finden die jungen Deutschen viel Liebesirrungen und Eifersucht. Und es kommt zur Katastrophe, Marc stirbt.

Vier Jahrzehnte später wird sich Althippie Lou mit seiner Tochter Lucy, einer aus der Balance geratenen Berliner Yogalehrerin, noch einmal auf die Reise nach Indien begeben, um die längst von ihm getrennte Corinna zu suchen. Und diese (Zeit-) Reise ist in Daniel Specks emotional fesselndem Leseabenteuer "Yoga Town" auch eine Reise zu den niemals zuvor ausgesprochenen Familiengeheimnissen. Denn Lou erzählt Lucy zum ersten Mal, was damals in Indien wirklich geschah.

AZ: Herr Speck, was war zuerst da - Ihre Begeisterung für Yoga oder die für die Beatles?

DANIEL SPECK: Zuerst kamen die Beatles. Obwohl meine Jugend ja in den 80er Jahren lag, hat mich die Musik der späten 60er und frühen 70er Jahre immer fasziniert. Yoga kam erst vor elf Jahren in mein Leben, als ich zum ersten Mal in Indien war und richtig Yoga und Meditation kennenlernen wollte. Ich meditiere allerdings schon seit ich Anfang 20 bin. Ich fand das schon damals spannend, in andere Bewusstseinszustände zu kommen.

Dafür gibt es auch Hilfsmittel.

Die habe ich nicht genommen, weil ich fand, das geht auch mit Musik und Meditation. Indien hatte mich schon immer fasziniert, ich bin ein großer Fan von Mahatma Gandhi. Meine Wehrdienstverweigerung begann mit dem Satz "Ich bin am 2. Oktober 1969 geboren, auf den Tag genau 100 Jahre nach Gandhi." Auf dem Schulhof des Pasinger Karlsgymnasium wurde ich gern Gandhi genannt, weil alle sagten ich sähe Ben Kingsley ähnlich, der Gandhi im gleichnamigen Film spielte.

Und in Rishikesh fanden Sie Ihre Geschichte?

Ja, ich wusste natürlich, dass die Beatles mal in Indien gewesen waren, hatte aber keine Ahnung, dass ihr Ashram nicht weit von meinem Hotel entfernt war und dass der immer noch steht. Es ist eine relativ gut erhaltene Ruinenlandschaft im Urwald am Ganges, die heute ein Pilgerort für Beatlesfans aus aller Welt ist. Und für Yogafans. Rishikesh gilt ja als Geburtsort des Yoga.

Wie ernst war es den Beatles mit Spiritualität?

George Harrison hatte die indische Spiritualität schon durch Ravi Shankar entdeckt, bei dem er Sitar lernte. Er war ein überzeugter Hindu und blieb es bis zu seinem Tode. George hat damals angefangen kein Fleisch mehr zu essen, Paul wurde dann auch Vegetarier. Ringo hat seine Love & Peace-Einstellung bis heute. Er war allerdings am kürzesten von den vieren im Ashram und kam mit einem ganzen Koffer voller Dosenbohnen angereist, weil sein Magen scharfe indische Gerichte nicht vertrug.

Die Ernährungsfrage spielt auch in Ihrem Roman eine Rolle.

Der Ashram war vegan, es gab auch keine Eier. In den Büchern über den Beatles-Aufenthalt fand ich Erzählungen, dass John in die Küche kam und nach einem Steak fragte. Aber es gab in der ganzen Stadt keinen Metzger. Angeblich wurden dann aber doch Eier für die VIPs in den Ashram geschmuggelt. Die Regeln dort waren streng: Kein Alkohol, keine Drogen, Zigaretten waren verpönt, Sex außerhalb ehelicher Verhältnisse ebenso.

Die Beatles-Anekdoten sind natürlich köstlich, doch die Fab Four spielen in "Yoga Town" nur die Hintergrundmusik.

Ich habe in meinen Romanen immer eine zeitgeschichtliche Bühne, aber die Figuren, die ich da reinsetze, sind fiktiv. Der Münchner Gitarrist Roman Bunka, der einige meiner Lesungen begleitet hat, hat mir erzählt, wie er in den 70er Jahren im Bus mit der Krautrock-Gruppe Embryo nach Indien gefahren ist. Er zeigte mir den Film "Vagabunden Karawane" von Werner Penzel und da hatte ich meine Geschichte: Junge Deutsche, die den ganzen Hippietrail machen und bei den Beatles ankommen. Sie erleben noch Afghanistan vor dem russischen Einmarsch und den Taliban, eine verschwundene Welt. Ich habe mich zum Spaß mal in einen alten Bulli, also den T1, gesetzt und gemerkt wie unfassbar klein der ist. Die Vorstellung, damit zu viert oder fünft 7000 Kilometer über teils abenteuerliche Straßen zu fahren, ist irrsinnig. Das waren Helden der Landstraße.

Es war eine Generation, die fest davon überzeugt war, dass die Zukunft besser wird.

Dieses Lebensgefühl hat mich interessiert, weil ich mit einer gewissen Nostalgie spüre, dass wir etwas verloren haben: den Optimismus, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen können. Davon waren die Hippies zu 100 Prozent überzeugt. Die Welt war damals auch nicht besser, es gab den Vietnamkrieg, Gewalt auf den Straßen, die atomare Bedrohung des Kalten Krieges. Aber die Generation kam selbst aus den letzten Kriegstagen oder den Ruinen des Krieges. Wenn die ihr Leben mit dem ihrer Kindheit verglichen, war es wirklich besser geworden.

"Niemand fährt nach Indien wegen Indien", heißt es in Ihrem Buch. Das Land bleibt reine westliche Projektionsfläche.

Das ist die Ironie an der Geschichte. Anders als in meinen früheren Romanen, erzähle ich keine Liebesgeschichte zwischen Menschen aus Deutschland und einer anderen Kultur, sondern einer Gruppe von deutschen Freunden, die miteinander unterwegs sind. Sie haben eine Idee von Indien, die aus "Siddhartha" von Hermann Hesse stammt, der selber nie in Indien war. Die deutsche Projektion auf die östliche Spiritualität scheitert natürlich an der Wirklichkeit.

Die Beatles waren auch nur wenige Wochen gemeinsam im Ashram.

Ja, Ringo war schon weg, als es zum Eklat kam: der Vorwurf an den Maharishi, dass er eine Schülerin sexuell missbraucht habe. Für John Lennon war das ein Schock. Die Beatles haben danach gesagt, dass es ihr Fehler war, ihn auf ein Podest gestellt zu haben. Aber er war eben nicht göttlich, sondern auch nur ein fehlbarer Mensch. Der Maharishi hat die sexuelle Abstinenz gepredigt, angeblich aber nicht praktiziert. Das ist bis heute umstritten. Vermutlich sind die Beatles auch abgereist, weil es einen Streit um den Film gab: Die Beatles wollten einen Film über die Beatles und den Maharishi machen, er einen über den Maharishi und die Beatles. Zwei verschiedene Produktionsfirmen reisten an, und der Maharishi hatte beiden die Rechte versprochen.

Ein sehr irdisches Problem.

So ist das Leben. Du ziehst los mit großen Idealen von Love & Peace, und dann endet es im Kleinklein mit Neid, Eifersucht, Gier. Das ist der Stoff aus dem Geschichten gemacht werden, eine Shakespeare-Tragödie. "Yoga Town" verbindet den Sündenfall im Paradies mit der Geschichte von Kain und Abel.

Die Beatles haben 48 Songs im Ashram geschrieben. Ging es ihnen also doch nur um die Steigerung der Kreativität?

Es gibt keine zweckgebundene Meditation, sie funktioniert nur, wenn man das Ziel loslässt und im puren Sein ist. Aber danach schreibt man vielleicht trotzdem den besseren Song, weil der Geist bei der Meditation leer und frei geworden ist. Die Beatles haben versucht, die Bewusstseinserweiterung, die sie vorher durch LSD kannten, durch Meditation zu erreichen. Es gibt das Zitat von George oder John, der auf die Frage nach dem Grund für die Indienreise sinngemäß sagte: "Du kannst alles haben, was du dir auf der Welt vorstellst: Ruhm, Geld, Frauen. Aber ohne Seelenfrieden hast du überhaupt nichts."

Lou entdeckt auf einem Trip einen kosmischen Plattenladen, in dem alle Musik der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lagert, aber anders als die Beatles findet er doch nicht den Schlüssel zur genialen Kreativität.

Das Bild vom kosmischen Plattenladen hat sein irdisches Vorbild in der Ledererstraße: der "Shirokko" von Gerhard Rühl, den es leider seit 2016 nicht mehr gibt. Das war für mich immer ein magischer Ort. Man ging dort rein, zog die Kopfhörer auf und traf die musikalischen Freunde aus anderen Welten. Der Laden mit seinen violetten Wänden war ein Mythos. Ich habe dort auch indische Musik für mich entdeckt.

Was war der schwierigste Part beim Schreiben über die Vergangenheit?

Wie beschreibt man glaubwürdig einen LSD-Trip, wenn man nie LSD genommen hat? Der Zufall hat mir geholfen. Ein guter Freund von mir sammelt Oldtimer und lud mich in seine Halle ein. Da stand ein orangefarbener Lamborghini Miura aus den 60er Jahren. Eine Zeitmaschine. Er gab mir den Schlüssel. Das war ein unglaublicher Adrenalinrausch, weil so ein Auto schneller fährt, als du denken kannst und zwei Millionen Euro Wert ist, und du hast irre Angst, es an einen Baum zu setzen. Aber er saß entspannt neben mir und rief nur: "Gib Gas!". Das Erlebnis ist unfassbar, der Zwölfzylinder sitzt unmittelbar hinter dir und brüllt, du hast wirklich das Gefühl, du reitest einen wilden Stier. Danach war ich so voller Endorphine, dass ich zuhause den Rausch aus diesem Gefühl heraus beschrieben habe.

Daniel Speck stellt "Yoga Town" (S. Fischer, 476 Seiten, 25 Euro) am 18. 11. beim Literaturfestival um 19 Uhr im Haus der Kunst vor und zuvor am 14. 11. im Landheim Schondorf (19.30 Uhr)

- Themen:

- Haus der Kunst

- The Beatles