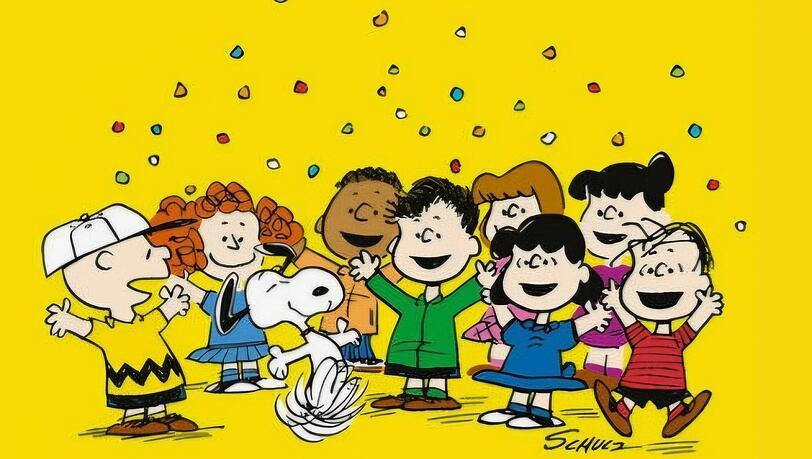

75 Jahre Peanuts: Ein Experte analysiert und feiert Charles M. Schulz

Die Peanuts feiern gerne, sie feiern ausgelassen, ausgiebig und oft, und der Anlass ist dabei gar nicht so wichtig. Jetzt aber feiern wir mit einem besonderen Grund, denn die Peanuts begehen einen großen Geburtstag: Die Freunde um Charlie Brown werden 75 Jahre alt. Das genaue Geburtsdatum, sofern wir auf das Publikationsdatum blicken, ist der 2. Oktober 1950: An diesem Tag erschien die erste Bilderfolge, ein Streifen (Strip) von vier Bildern unter dem Titel „Peanuts“.

Wer waren die „Li’l Folks“?

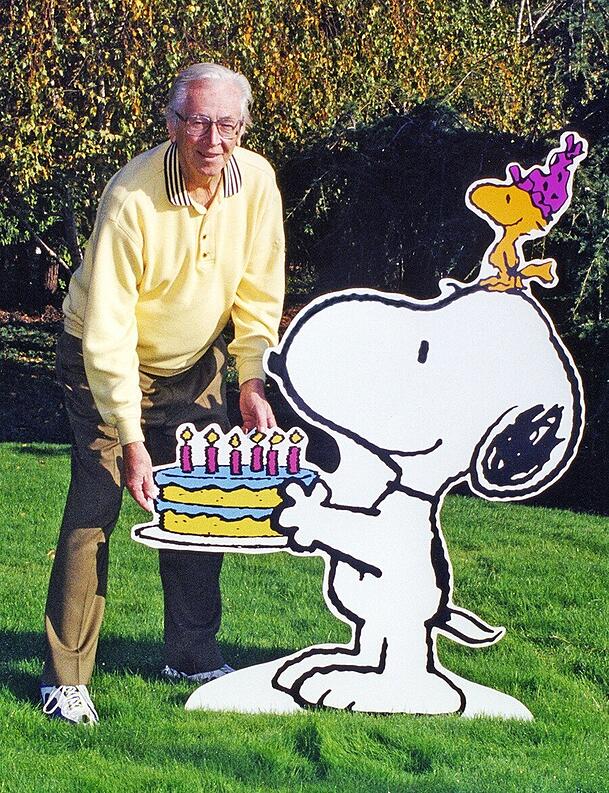

Tatsächlich gab es die Peanuts schon vor diesem Datum. Seit 1947 zeichnete Charles M. Schulz eine solche Comic-Serie mit kleinen Figuren, die kleine Leute, also Kinder darstellten und die daher den Namen „Li’l Folks“ trugen. Schulz, geboren 1922, war da 25 Jahre alt. In dieser Zeit entwickelte er seinen Zeichenstil - seine Figuren bekamen schon im Ansatz die typische Form: einen großen runden Kopf, der Erdnüssen (Peanuts) ähnelte, und dieser Begriff wurde ihr Markenname. Gleichzeitig entwarf Schulz auch schon eine Typologie von Figuren, die zur Grundlage der Peanuts werden sollte.

Snoopy und Spike, der Hund von Schulz

Am 2. Oktober 1950 war es so weit, der erste Typus, „Good Ol’ Charlie Brown“, war geboren. Schulz hätte es gerne gehabt, wenn dieser erste Typus den Titel für seine Strips ab 1950 abgegeben hätte, zumal dieser Junge autobiografische Elemente von Schulz selbst mit auf den Weg bekommen hatte: Der Vater von Charlie Brown ist Friseur, genauso wie es der Vater von Schulz gewesen ist, und noch wichtiger: Schulz hatte als 12-Jähriger einen Hund geschenkt bekommen, einen schwarz-weißen Mischling, der den Namen Spike trug und als Vorlage für Snoopy (der ein Beagle ist) angesehen werden kann (der Namen „Spike“ bleibt bei den Peanuts erhalten: Es ist der Name von Snoopys Bruder, der allerdings erst 1975 auftaucht).

Snoopy und Charlie Brown spielen „Freundschaft“ durch

Snoopy selbst ist schon von Anfang an dabei, schon im dritten Strip und wieder im achten, wo Charlie Brown und Snoopy in einem Sessel sitzen, wird auch klar, dass diese beiden Figuren eng miteinander verbunden sind. Und Schulz entwickelte die Peanuts über die Jahrzehnte hinweg weiter. Charlie Brown und sein Hund Snoopy behielten zwar ihre zentrale Stellung , doch zu ihnen gesellten sich immer neue Figuren, die als Typen angelegt sind, aber ein eigenes Profil, eine eigene Geschichte, kurz: einen ganz eigenen Charakter haben.

Jede Figur erweitert Themen und das soziale Umfeld

So kann man die Geschichte der Peanuts auch erzählen, indem man nachverfolgt, wie sich das Figurenensemble vergrößert hat - und mit den neuen Figuren kamen auch neue Themen auf (z. B. die Schule als Sozialisationsinstanz oder eben auch die Diversität der Gesellschaft). Und das bedeutete wiederum, dass der Charakter jener Figuren, die schon von Anfang an im Ensemble waren, weiter an Profil gewann.

Und sagte kein einziges Wort

Im ersten „Peanuts“-Strip, eben am 2. Oktober 1950, sagt Charlie Brown kein einziges Wort, er geht an einem Jungen und einem Mädchen vorbei, die ihn beobachten. Die Geschichte hat hier schon die klassische Form des Peanuts-Strips. Sie besteht aus vier Bildern (eine spätere Variante hatte aus Kostengründen nur drei) und läuft auf eine Pointe im letzten Bild hinaus. Der Junge kommentiert den Auftritt von Charlie Brown, der zum ersten Mal in der Mediengeschichte auftritt. Dreimal in den ersten drei Bildern nennt er den Namen von Charlie Brown, so als müssten wir uns diesen Namen für alle Zeit einprägen - was wir auch getan haben. Zudem wird der Name mit zwei Epitheta versehen: ‚ol’ und ‚good’ - Charlie Brown mag also in der realen Welt neu sein, als Typ in der fiktionalen Welt ist er schon bekannt, und er ist ein guter Typ. Charlie Brown hat noch nicht den Pullover an, an dem wir ihn später schneller als an seinem Gesicht erkennen können: am weißen (später, als die Strips coloriert wurden, gelben) Pulli mit der schwarzen gezackten Linie. Auch dies zeigt die geniale Fähigkeit von Schulz, das Typische herauszuarbeiten: Es reicht eine gelbe Fläche, durchzogen mit einer schwarz gezackten Linie, um die Vorstellung von Charlie Brown hervorzurufen.

Keine Haare, obwohl der Vater Friseur ist

Interessant ist, dass Charlie Brown im ersten Strip noch keine Eigenschaften aufweist, die später für ihn typisch werden. Er scheint glücklich und mit sich selbst zufrieden, was später immer seltener passiert. Aber man kann schon hier den späteren Charlie Brown erkennen, an seinem Gesicht und vor allem an seiner Frisur, die keine ist, denn er hat nur wenige Haare auf der Stirn bei einem ansonsten glatten, kugelförmigen Kopf (und das bei einem Jungen, dessen Vater Friseur ist). Er sucht auch nicht den Kontakt zu den anderen. Es ist vielmehr der andere Junge, der den Kontakt zu suchen scheint. In den drei Bildern wird so etwas wie eine gewisse Hochachtung vor Charlie Brown, diesem besonderen Typ, zum Ausdruck gebracht und mit „Yes Sir“ bestätigt.

Erst im letzten Bild - das ist die Pointe - schlägt die Bewertung um: „Wie ich ihn hasse!“, sagt der Junge. Warum? Feststeht, dass Charlie Brown eben von Anfang an nie vollständig in eine Gemeinschaft integriert ist. An dieser herausgehobenen Stellung (soll heißen: Außenseiterposition) wird er in Zukunft immer schwerer zu tragen haben.

Lucy als geliebte Feindin mit eigenem Gegenspieler

Daher ist es interessant zu fragen, wer denn der Junge und das Mädchen sind. Der Junge ist vielleicht Linus, der dann die Schmusedecke als besonderes Kennzeichen erhalten wird und schon 1952 zu den Peanuts als Figur kommt. Und das Mädchen mit der Schleife im Haar? Aus diesem Mädchen wird Lucy. Sally, die jüngere Schwester von Charlie Brown, hat erst 1959 ihren ersten Auftritt. Lucy wird zur geliebten Feindin: Immer zieht sie Charlie Brown im letzten Moment den Ball weg, den er treten will, und lässt ihn so durch die Luft sausen und schmerzhaft hinfallen. In der Ausweglosigkeit seines Kampfes um eine hoffnungsvolle Welt ist sie die notwendige Antagonistin. Lucys wenig hilfreiche ‚Psychiatrische Beratung’ ist besonders geeignet, den Seelenschmerz Charlie Browns offenzulegen.

Jeder hat einen Antagonisten: Lucy hat Schroeder

Aber auch Lucy hat ihren Antagonisten, nämlich Schroeder, der permanent Klavier, genauer: Beethoven spielt. In ihn ist Lucy hoffnungslos verliebt. Immer wieder kämpft sie vergeblich um seine Liebe (oder zumindest um seine Aufmerksamkeit) und muss dabei feststellen, dass Beethoven zu diskreditieren jedenfalls nicht der zielführende Weg ist. Dass sie später die Noten (visuelles Sinnbild der Musik, die Schroeder spielt) packt und Schroeder auf den Kopf haut, um - natürlich vergeblich - Aufmerksamkeit zu bekommen, zeigt die Weiterentwicklung von Schulz’ Erzähltechnik.

Schroeders frühes Auftreten im Jahr 1951 kann übrigens mit dem Umstand erklärt werden, dass auch Lucy, je gemeiner sie zu Charlie Brown wird, gleichermaßen eine Figur beigeordnet werden muss, der wiederum sie unterlegen ist. So entwickelt sich das Ensemble aus einer inneren Logik der Beziehungen heraus.

Pig Pen als Antibürgerlicher

Schon 1954 kommt Pig Pen zum Figurenensemble, der immer um sich herum Staub und Schmutz verbreitet und der damit, gerade weil er von allen anerkannt wird, ein bürgerliches Sauberkeitsideal sympathisch in Frage stellt. Und dann gibt es noch die toughe Peppermint Patty (1966), die für ihr Alter einen bemerkenswert pragmatischen Zugriff auf das soziale Leben hat, und ihre Freundin, die intellektuelle, aber zurückhaltende und von Patty häufig in den Hintergrund gedrängte Marcie (1971). Mit Franklin tritt 1968 endlich ein Junge of colour mit afroamerikanischen Wurzeln in das Ensemble ein, wenn auch in einer sehr blauäugigen Sicht der Verhältnisse, denn er ist, wie alle Charaktere der Peanuts, in das Ensemble integriert, so als ob es hier keine Rassenkonflikte und Diskriminierungen (mehr) gäbe.

Dennoch kann man das soziologische und das philosophische Potenzial, das Schulz mit diesem Ensemble erzählerisch entfaltet, kaum unterschätzen. So wird die Frage aufgeworfen: Wie entsteht eigentlich eine Gesellschaft aus hochgradig individualisierten Typen? Und gleichzeitig wird die Frage umgedreht: Wie können sich hochgradig individualisierte Typen in einer Gesellschaft entwickeln und einbringen? Diese Fragen werden nicht beantwortet, aber die Peanuts zeigen uns, welche Kämpfe und Probleme daraus resultieren, die lustig oder lächerlich erscheinen mögen und doch existenziell sind.

Eine verbürgerlichte, normierte Gesellschaft

Die Peanuts führen uns eine Gesellschaft im Prozess ihrer Verbürgerlichung und Normierung. In einer Welt mit sauberen, langen und langweilen Straßen und Gehsteigen, eingezäunten Gärten, einer Schule, einem Baseballfeld und den Häusern der Familien verbringen die Peanuts ihre behütete Kindheit mit klarer Tagesstruktur (Schule und Freizeit) und Jahresstruktur (Schule und Ferien). Erwachsene tauchen nie im Bild auf. Aber gerade die gepflegte Bürgerlichkeit bildet die Kulisse, vor der die eigentlichen Fragen aufgeworfen werden können - und jetzt sind wir im Kern des Peanuts-Universums.

Untilgbare Hoffnung gegen jede Wahrscheinlichkeit

Hier liegt die schwere existenzielle Last, die jeder Mensch und vor allem jedes Kind zu tragen hat: Unsicherheit, Verzweiflung, Leid, Traurigkeit und vor allem Einsamkeit. Und hier spielt sich die Auseinandersetzung damit ab, getragen von einer untilgbaren Hoffnung.

Das ist der Grund, warum die beiden Hauptcharaktere, Charlie Brown und Snoopy, eine dauerhaft wichtige Rolle spielen. Es geht bei ihnen weniger um das Verhältnis von Herr und Hund, weil Snoopy die Kategorie „Herr“ fremd ist (auch wenn sie natürlich gegeben ist, z. B. wenn es Zeit zum Füttern ist). Und es geht bei ihnen auch weniger um das Thema Freundschaft, das vielmehr - ab 1967 - im Verhältnis von Snoopy zu seinem Freund, einen gelben Vogel, der gar nicht richtig fliegen kann und der 1970 den Namen Woodstock erhält, aufgegriffen wird. Bei Charlie Brown und Snoopy geht es in erster Linie um Strategien, mit den existenziellen Zumutungen dieser Welt umzugehen.

Charlie Brown ist ein messianischer Held, denn seine stille Botschaft lautet, dass die Hoffnung besteht, an irgendeinem Tag könne man sich vom Leid durch die Liebe erlösen. Überhaupt sind die Peanuts-Geschichten voll von einem unerfüllten Messianismus: Linus träumt davon, dass eines Tages zu Halloween der Große Kürbis erscheint und alle Kinder beschenkt. Lucy hat die Hoffnung, dass Schroeder eines Tages ihre Liebe erhören wird. Charlie Browns große Liebe zu einem rothaarigen Mädchen wird nie erfüllt, weil er sich selbst mit seinem Pessimismus, seinem Selbstzweifel im Weg steht.

Messianismus und die Distanziertheit des Hundes

Der Gegenpart zu allem Messianismus ist Snoopy, ein völlig hypertropher Hund, ein bisschen größenwahnsinnig bisweilen, der sich u. a. in die Rolle eines Piloten des Ersten Weltkriegs hineinphantasiert, sich für einen Schriftsteller (ein alter ego?) hält und zu allen menschlichen Belangen ein distanziertes, überlegenes Verhältnis einnimmt. Doch selbst Snoopy erleidet Niederlagen, z. B. wenn die Katze des Nachbarn ihn wieder einmal schlimm zurichtet. Nur weigert er sich, trotz aller Blessuren solche Niederlagen anzuerkennen.

Ob nun aber wenig oder zu viel Selbstbewusstsein - es sind nur zwei Strategien im Kampf gegen die Unbill der Welt. Man wird dem Versagen oder Scheitern nicht entkommen - aber man wird nicht aufhören, es doch zu probieren. Einen Tag, nachdem Schulz am 12. Februar 2000 gestorben war, wurde der letzte Strip aus seiner Feder veröffentlicht - als ein bewegender Abschiedsgruß.

- Themen:

- Ludwig van Beethoven