Schenkelklopfer nach Racheschwur

NÜRNBERG - Am Nürnberger Opernhaus steht die nächste Donizetti-Ausgrabung mit Gurgel-Artistik an: Andreas Baesler bereitet „Emilia di Liverpool“ vor

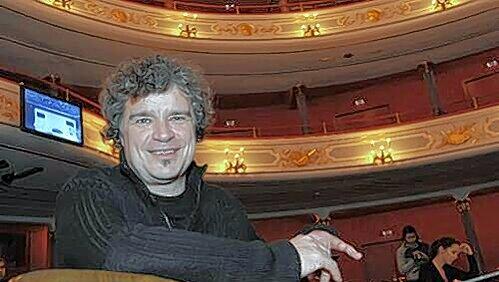

Jetzt gurgeln sie wieder wider die Logik: Wenn sich am Samstag im Opernhaus der Vorhang zur Deutschen Erstaufführung von Gaetano Donizettis „Emilia di Liverpool“ hebt, muss man sich über die Handlung nicht wundern. „Sie ist eine gute Ausrede, um Menschen auf der Bühne singen zu lassen“, sagt Regisseur Andreas Baesler. Und zeigt sich doch fasziniert davon, wie es dem anonymen Librettisten gelingt, „die abstrusen Handlungsstränge in einem Moment zusammenzufassen“. Guido Johannes Rumstadt dirigiert die Premiere. Hrachuhí Bassénz singt die Titelpartie.

Ganz gleich also, ob die Personen gerade in Richtung Italien reisen oder aus langjähriger Sklaverei in Nordafrika entflohen sind - alle treffen ausgerechnet in jener Einsiedelei einige Meilen vor Liverpool zusammen, in die sich Emilia zurückgezogen hat, um Buße zu tun. Ihr Vergehen? Sie brannte mit Tenor Federico durch, obwohl sie mit dem Bass Don Romualdo verlobt war. Aus Gram starb die Mutter, der Vater ist verschollen. Nun rennen die beiden Herren einer Luigia hinterher und machen in besagter Einsiedelei Station. Ein schöner Schmarrn aus Racheschwüren und Schenkelklopfern folgt - damals durften am Teatro Nuovo in Neapel, für die „Emilia" 1824 entstand, nur komische und halbernste Opern aufgeführt werden. Das Happy End ist also programmiert.

Ebenso wie reiche Koloraturausbeute. Belcanto-Komponist Donizetti, am Opernhaus zuletzt mit „Dom Sébastien“ präsent, aber eigentlich für weniger abstruses Sängerfutter wie „Lucia die Lammermoor“ und „Der Liebestrank“ gefragt, orientiert sich im Frühwerk noch stark am Vorbild Rossini (bei uns zuletzt mit „Moses und Pharao“), lässt es zwischen Gefühlsaufwallung und glücklichen Zufällen ordentlich krachen und schickt seine Titelheldin (Hrachuhí Bassénz) die Tonleiter rauf und runter.

Baesler, der in Nürnberg zuletzt Mozarts „Entführung aus dem Serail“ als klischeeüberfrachtetes Kreuzberg-Abziehbild inszenierte, outet sich als Donizetti-Fan und will hinter den komischen Figuren Gesellschaftsgrotesken entdeckt haben. Neben der kruden Handlung sieht er sich mit einem weiteren Problem konfrontiert: Don Romualdo singt und spricht im neapolitanischen Dialekt, am Opernhaus werden die Dialoge aber – „Sweet Charity“ lässt grüßen – in Deutsch vorgetragen. Baesler verspricht, eine Dialekt-Lösung gefunden zu haben. Eines steht laut Baesler fest: „Fränkisch ist es nicht!“ Georg Kasch