Lawinen: Mit Hirn und Pieps gegen den weißen Tod

Für 36 Menschen kam vergangenen Winter jede Hilfe zu spät. So viele sind allein im deutschsprachigen Alpenraum in Lawinen gestorben. Wo die Risiken liegen und wie sich der tödlichen Gefahr begegnen lässt.

München - "Da unten wurde er zum letzten Mal gesehen, am Ende der Spuren an der kleinen Geländekante.“ Bergführer Beni Hiebl gibt das Kommando zum Lawinen-Sucheinsatz. Wir ziehen los. Sechs Tourengeher, das Verschüttetensuchgerät ist auf „Search“ eingestellt, es piepst. Wir bewegen uns erst aufrecht fort, dann langsamer werdend in der Hocke, schließlich auf den Knien. "Airport Approach" heißt das, weil es aussieht wie ein landendes Flugzeug. Nach etwa drei Minuten sind wir fündig geworden. Das war recht schnell. Aber es hätte im Ernstfall doch zu langsam sein können. Im Schnee liegt nicht ein Mensch, im Schnee liegt nur ein Rucksack, den Hiebl kurz vor dieser Übung eingegraben hat.

In der Realität beträgt die Überlebenswahrscheinlichkeit in einer Lawine laut Statistik in den ersten 15 Minuten 90 Prozent, nach 30 Minuten nur noch 40, danach sinkt sie dramatisch. Knapp 200 Skitourengeher starben in den vergangenen fünf Wintern im Alpenraum durch Lawinen. "Zu einer Häufung von Unfällen kommt es immer dann, wenn drei Faktoren zusammentreffen", weiß Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein (DAV). "Schönes Wetter, die Leute haben Zeit und es gibt eine heikle Lage."

Wie man so eine heikle Lawinensituation erkennt, was man benötigt, um das Risiko zu reduzieren und was zu tun ist, wenn es doch passiert: darüber informierten Experten des DAV und der Lawinenwarnzentrale Bayern direkt im freien Gelände oberhalb des Spitzingsees.

Lawinenlagebericht und Lawinenwarnstufen richtig lesen

Dort zeigt Thomas Feistl, wie er ein Schneeprofil erstellt. Mit Schaufel und Säge schneidet er einen Block aus dem Schnee. Deutlich lassen sich Neu- von Altschneeschichten unterscheiden und Rückschlüsse darauf ziehen, ob eine Schicht fest ist oder rutschen könnte. Feistl hat in Lawinenkunde seine Doktorarbeit geschrieben. Er leitet den bayerischen Lawinenwarndienst in München, der täglich gegen 17.30 Uhr den Lawinenlagebericht (LLB) für den folgenden Tag herausgibt. Der Lagebericht ist ein wichtiges Werkzeug, um schon bei der Vorbereitung einer Skitour Gefahren besser einschätzen zu können. Die Daten dafür liefern rund 20 Messstationen zwischen dem Allgäu und Berchtesgaden, 50 Webcams, 20 Messfelder für Schneeprofile, 30 Beobachter und zusätzlich Wetterdienste. Am Ende muss Feistl dann mit seinem Team jeweils eine aktuelle Bewertung vornehmen auf einer fünfstufigen Skala (siehe unten: "Das sind die Lawinenwarnstufen").

Feistl warnt vor einer Fehlinterpretation dieser Zahlen: "Verschüttungen sind auch schon bei Warnstufe eins möglich." Und bei Stufe drei würden viele Wintersportler an eine mittlere Gefahr denken. Das sei falsch, weil "drei" eben "erhebliche Gefahr" bedeute. "Bei dieser Stufe passieren 50 Prozent aller tödlichen Lawinenunfälle", so Feistl. Sein Tipp: Immer auch den erläuternden Text des Lageberichts beachten, Risikobewusstsein und Eigenverantwortung einfließen lassen.

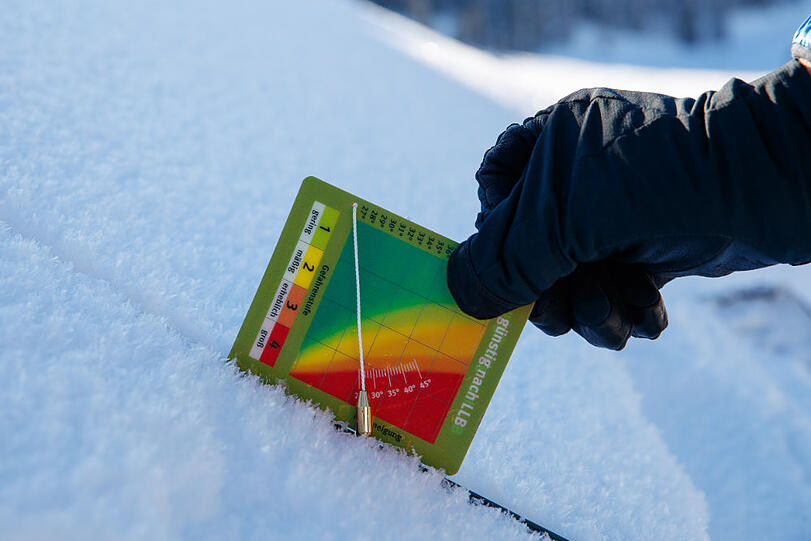

Zur Verantwortung gehört auch, dass man während der Tour die Verhältnisse stets beobachtet, getroffene Entscheidungen hinterfragt und unter Umständen neu bewertet. Auch dafür gibt es Werkzeuge. Etwa die DAV-Snowcard, eine handliche, zwölf mal zehn Zentimeter kleine Karte mit einem Prismendruck auf der Vorderseite. Der Bergführer und Psychologe Jan Mersch hat sie mitentwickelt. Draußen im Gelände zeigt er, wie die Snowcard funktioniert. Mersch legt einen Skistock in den Schnee, setzt die mit einem Pendel versehene Karte darauf und liest auf einer aufgedruckten Skala die Steilheit des Hanges ab. Es sind etwas über 30 Grad. Diese Information wird auf der Snowcard verknüpft mit der aktuellen Gefahrenstufe und einer "günstig/ungünstig-Einschätzung" aus dem Lawinenlagebericht. Im Ergebnis zeigt die Karte schließlich eine von drei möglichen Farben an: "grün" für geringes Risiko, "gelb" bis "orange" für mittleres und "rot" für hohes Risiko.

"Das oberste Ziel muss natürlich sein, gar nicht erst in eine Lawine zu geraten", sagt Christoph Hummel, im Alpenverein zuständig für Sicherheitsforschung. Und wenn doch? "Dann ist es unerlässlich, die geeignete Notfall-Ausrüstung dabei zu haben", so Hummel.

Notfallausrüstung bei Lawinen: LVS-Gerät, Sonde und Schaufel

Dazu gehören als Mindeststandard ein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), eine Sonde zur "Punktortung" eines Verschütteten und eine Schaufel zum Ausgraben sowie ein Erste-Hilfe-Set. Immer mehr Tourengeher tragen einen Lawinenairbag auf dem Rücken. Zwar würden diese Airbags die Chancen steigern, weiß Hummel, aber: "Sie sind keine Wunderwaffe.“ Oft würden es von einer Lawine erfasste Personen gar nicht mehr rechtzeitig schaffen, den Aufblasmechanismus auszulösen.

Am Ende, als wir den Rucksack ausgegraben haben, sagt Beni Hiebl: "Man stellt oft die falsche Frage. Sie sollte nicht lauten: ‘Kann ich diesen Hang fahren?‘ Sie sollte lauten: ‘Warum darf ich diesen Hang nicht fahren?'" So würde man sich bewusster mit den Argumenten dagegen auseinandersetzen, Probleme und Risiken eher erkennen. Die Antwort darauf, sie kann die wichtigste Entscheidung bedeuten: gegen die Lawine, für das Leben.

Hintergrund: Das sind die Lawinenwarnstufen

Die Lawinengefahr ist in fünf europaweit einheitliche Stufen unterteilt.

Gefahrenstufe 1 (gering): Die Schneedecke ist allgemein gut verfestigt und stabil. Lawinenauslösung ist allgemein nur bei großer Zusatzbelastung an vereinzelten Stellen im extremen Steilgelände möglich. Spontan sind nur kleine und mittlere Lawinen moglich.

Gefahrenstufe 2 (mäßig): Die Schneedecke ist an einigen Steilhängen nur mäßig verfestigt, ansonsten allgemein gut verfestigt. Lawinenauslösung ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, vor allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Sehr große spontane Lawinen sind nicht zu erwarten.

Gefahrenstufe 3 (erheblich): Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen nur mäßig bis schwach verfestigt. Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung vor allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Fallweise sind spontan einige große, vereinzelt aber auch sehr große Lawinen moglich.

Gefahrenstufe 4 (groß): Die Schneedecke ist an den meisten Steilhängen schwach verfestigt. Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan viele große, mehrfach auch sehr große Lawinen zu erwarten.

Gefahrenstufe 5 (sehr groß): Die Schneedecke ist allgemein schwach verfestigt und weitgehend instabil. Spontan sind viele sehr große, mehrfach auch extrem große Lawinen zu erwarten, auch in maßig steilem Gelande.

Lawinenkunde: Prävention und Sicherheit lernen

Von der Theorie für Einsteiger über einen Grund- und Aufbaukurs im Gelände bis zum richtigen Umgang mit Verschüttetensuchgerät und Sonde: der Deutsche Alpenverein bietet zahlreiche Kurse zum Thema Lawinensicherheit und Prävention an (teilweise nur für Mitglieder). Infos unter: alpenverein-muenchen-oberland.de/alpinprogramm