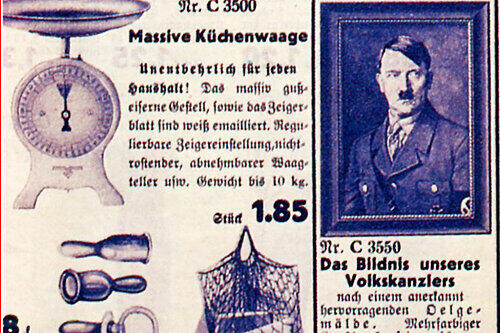

Hitler - in Gold gerahmt und zum Sonderpreis

Die Quelle während der Nazi-Zeit: Mal gab sie sich „rein arisch“, mal „rein christlich“. 1933 sitzt Gustav Schickedanz für die NSDAP im Stadtrat...

NÜRNBERG/FÜRTH Wer oder was den tief im christlichen Glauben verwurzelten Gustav Schickedanz dazu gebracht hat, sich der Gunst der neuen Machthaber rechtzeitig zu versichern – darüber gibt es nur Mutmaßungen. Zu den Hitler-Raffkes, die sich spätestens seit 1935 mit ausdrücklicher Nazi-Protektion jüdischen Besitz für Spottpreise unter den Nagel rissen, gehörte der Quelle-Chef, im Gegensatz etwa zu seinem Frankfurter Kollegen Josef Neckermann, nachweislich nicht.

Historiker, Biographen, Mitarbeiter aus dieser Zeit sind zu dem Schluss gekommen: Den sicherlich stramm deutschnationalen Firmengründer hat in den Jahren zwischen 1933 und 1945 nur eine Sorge wirklich bewegt – die Sorge um den Erhalt seines Unternehmens. Bis zum bitteren Ende soll er zu seinen jüdischen Lieferanten gehalten haben. Jedenfalls so lange es noch jüdische Lieferanten gab, ehe sie Opfer der NS-Mordmaschinerie wurden.

Tatsache ist, dass Gustav Schickedanz am 1. November 1932, eher heimlich in der von Fürth weit entfernten Schwarzwaldgemeinde Ihringen, in die NSDAP eintrat. Tatsache ist auch, dass er auf ständiges Betreiben – manche sprechen auch von Nötigung – des Fürther Nazi-Bürgermeisters Franz Jakob nach der Machterschleichung Hitlers schließlich im Oktober 1933 Mitglied des NS-Stadtrates wurde.

Zu den Gründen über seinen Parteieintritt im Schwarzwald eruierte der Schickedanz-Biograph Christian Böhner: „ . . .er will in Fürth nicht auffallen, da er dort sehr bekannt ist. Außerdem hat er zwischen 1918 und 1919 dem Soldatenrat angehört und meinte deswegen möglicherweise in Beweisnöte zu kommen.“

Zunächst zahlt er keine Beiträge; erst später, als er wegen einer Anzeige vernommen wird, kommt seine Mitgliedschaft heraus. Das Parteibuch wird ihm erst Ende 1934 in Fürth ausgehändigt.

Die Katalog-Texter fragen: „Wo darf der Deutsche kaufen?“

Die Angst um seine Reputation und um sein Unternehmen ist nicht ganz unbegründet. Für die Nazis gilt der Versandhandel als gehobene Hausiererei, als moderner Ableger einer „typisch jüdischen“ Branche. Im Sommer 1934 verbietet Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht per Gesetz die Gründung von Textilversand-Unternehmen, aber auch die Erweiterung bestehender Versand-Firmen.

Die „Quelle“ kommt in den Ruch der eher üblen, „undeutschen“ Geschäftemacherei. Den Vorwürfen will sich Gustav Schickedanz nicht aussetzen. Zwar trägt jeder Katalog auf der Titelseite den unübersehbaren Hinweis, dass die Quelle „das bedeutende rein christliche Versandhaus in Deutschland“ ist, doch auf den Innenseiten fehlt auch nicht der Verweis auf die ordnungsgemäße Abstammung der Mitarbeiter, sie alle sind, wie es heißt, „rein arisch“.

Was offenbar auch für die immer noch argwöhnisch beobachteten Geschäftsgepflogenheiten gelten soll. Mögliche Verunsicherungen bei der Kundschaft versucht der Katalog-Texter mit der Antwort auf die Frage „Wo darf der Deutsche kaufen?“ zu beseitigen. „Eine Frage“, heißt es im Katalog des Jahres 1936 weiter, „über die Sie sich wundern werden, die aber zur allgemeinen Aufklärung doch einmal beantwortet werden muß, weil in diesem Punkt hie und da widersprechende und unrichtige Meinungen auftauchen. Die klare Antwort lautet: Er darf in jedem gut geleiteten, deutschen Geschäft kaufen. Dazu gehören auch Versandgeschäfte, soweit sie deutsche Geschäfte sind . . . Lassen Sie sich von niemandem beeinflussen, kaufen Sie dort, wo Sie vorteilhaft kaufen: Unser Versandgeschäft gibt Ihnen Gewähr dafür.“

An solchen Erläuterungen werden die Parteigenossen damals sicher keinen Anstoß genommen haben. Ob ihnen aber eine andere Katalogseite des gleichen Jahrgangs so gut gefallen hat, sei dahingestellt. Da wird „Das Bildnis unseres Volkskanzlers“ angeboten – Adolf Hitler goldgerahmt, mehrfarbig auf 30 x 40 Zentimeter zum Sonderpreis von einer Mark. Und gleich daneben bietet der Katalog „4 Stück Sauger aus durchsichtigem Gummi“ an, das ganze Sortiment für 20 Pfennig – der Führer in unmittelbarer Nachbarschaft mit Baby-Schnullern. Ein paar Monate später hat man „Das Bildnis unseres Volkskanzlers“ aus dem Sortiment genommen.

Drei Jahre vorher, im Sommer 1935, hatte Gustav Schickedanz das Fundament zur Entwicklung eines Großkonzerns gesetzt: Der Kauf der „Vereinigten Papierwerke“ in Nürnberg und Heroldsberg von der jüdischen Familie Rosenfelder. Die Rosenfelders hatten bis 1933 in Schweinau gelebt. Nach der Machtübernahme der Nazis retteten sie sich noch im gleichen Jahr nach Großbritannien.

- Themen: