Freilichtmuseum: Glückwunsch, Glentleiten!

Großweil - Stich Katz a, häng d‘ Haut auf“, schallt es auf dem Dreschboden monoton aus dem Off. Das Dreschen war eine der mühsamsten Tätigkeiten im Jahresablauf der Bauern, diverse Sprüche in endloser Wiederholungsschleife gaben dabei den Rhythmus vor, damit sich die Dreschflegel nicht in die Quere kamen. Heute kommt der eintönige Singsang aus dem Lautsprecher, wenn man den Boden des „Samerhäusl“ im Freilichtmuseum auf der Glentleiten betritt.

„Bei uns steht der arbeitende Mensch im Zentrum, wir wollen die soziale Realität zeigen. Und die ganze Breite der ländlichen Lebenswelt sinnlich erfahrbar machen“, erklärt Monika Kania-Schütz, die seit 2004 Direktorin der Glentleiten ist. Der Bezirk Oberbayern ist Träger des Museumsdorfes, das 1976 in Großweil bei Murnau eröffnet wurde – und dessen 40. Geburtstag heute offiziell gefeiert wird.

Lesen Sie hier: "Bier.Macht.München": Die Münchner Bier-Schau

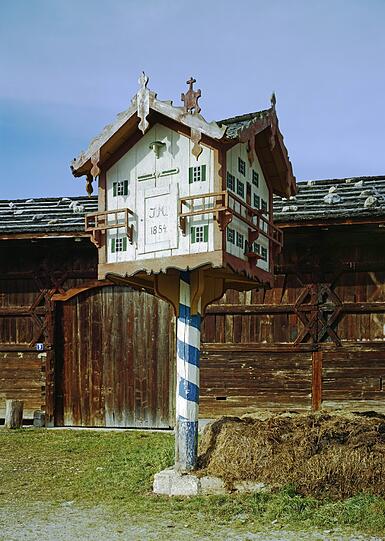

Damals bildeten 13 Anwesen den Kern, seither ist die Gesamtanlage auf über 60 Anwesen aus fünf Jahrhunderten gewachsen – darunter nicht nur alte Bauernhöfe, Austragshäusl und Stadel, sondern auch Almhütten, Holz- und Getreide-mühlen, eine Schmiede und eine Wetzsteinmacherei. S

ie alle stehen für das „Bauen, Wohnen und Wirtschaften“ in der Region zwischen südwestlichem und nordöstlichem Oberbayern und sind, als sie nach dem Tod der letzten Bewohner vom Abriss bedroht waren, zerlegt, in Teilen auf die Glentleiten transportiert und wiedererrichtet worden.

Bayerische Vergangenheit alles andere als idyllisch

Hier sieht Bayern wie im Bilderbuch aus: Wenn man von Großweil die sanft ansteigende Anhöhe zur Glentleiten hinauf fährt, vor sich das Alpen-Panorama mit Kochelsee, Kesselberg, Herzogstand und Heimgarten. Doch der Eindruck täuscht. Schon mit Geranien geschmückte Balkone sind nur dort zu finden, wo bereits Tourismus dem Nebenerwerb diente. „Für so etwas hatten die Bäuerinnen gar keine Zeit, sie mussten die Zeit des Tageslichts möglichst effizient für die Arbeit nutzen“, so Kania-Schütz. Und der Balkon wurde eben zum Wäsche- oder Kräutertrocknen benötigt.

Lesen Sie auch: Das sind Ihre besten April-Bilder

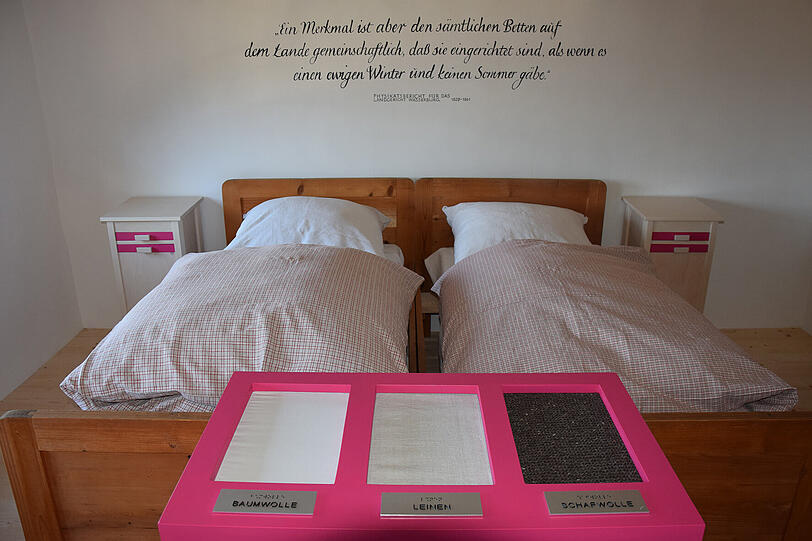

Sobald man dann in eine der dunklen, klammen, niedrigen und meist karg eingerichteten Kammern eintritt, in denen Kruzifixe und Heiligenbilder von großer Frömmigkeit zeugen, wird klar, dass das Leben der Bauern kein Ponyhof war. Im „Hoderer“-Hof aus Kochel etwa zeugt unter der Küchen bank ein Gitter mit Schlupfloch für die Hennen von der Nähe zwischen Mensch und Vieh. „Das sind heute kaum mehr vorstellbare hygienische Verhältnisse“, so Kania-Schütz. „Hier Blumensträußchen aufzustellen und so zu tun, als ob die Bewohner gerade nicht da sind, wird unserem wissenschaftlichen Anspruch nicht gerecht.

Wir wollen die Fakten zu den Häusern und den Menschen, die darin lebten, dokumentieren“, sagt die Direktorin. So kann man etwa im „Weberhäusl“ anhand von Fotografien und Dokumenten etwas über das Leben der Kati Schauer erfahren, die das Kleinanwesen nach dem Tod ihres Vaters bis 1981 allein bewohnte.

Geschichten wie aus dem Krimi

Und es stecken viele andere spannende Geschichten in den alten Häusern. Im „Weberbauerkaser“, der einst oberhalb von Schleching stand, versteckte ein Wilderer, wohl der Bruder der Sennerin, seine Munition. Und die „Mordau-Alm“ im Lattengebirge heißt so, weil die schöne Sennerin einst ihren Geliebten in den Tod im Hochgebirge schickte und später selbst mit ihrem neuen Liebhaber ermordet wurde...

Der museale Ansatz hat sich in den 40 Jahren verändert: Während man anfangs Idealbilder von Höfen präsentierte, aus Einzelteilen gefügt zu einem harmonischen Gesamtbild, stehen inzwischen ganzheitliche Dokumentation und weitere Erforschung im Vordergrund – der „bäuerliche Lebensraum im Wandel“. Das Haus „beim Hirten“, ein Kleinanwesen aus Kerschlach, war das erste, das inklusive Mobiliar und Gerätschaft heute genau so, wie es damals vorgefunden wurde, zu besichtigen ist.

Auch der historische „Umgriff“ der Anwesen, also Kräuter- und Ziergärten sowie die gesamte Kulturlandschaft mit Hutungsflächen, Wiesmähder (magere Wiesen, die nur einmal im Jahr gemäht werden konnten) und Waldweiden sind Gegenstand der Ausstellung. Das Publikum, das dies zu schätzen weiß, ist seit Jahren konstant: Im Schnitt kommen rund 130 000 Besucher jährlich und weitere 30 000 in die Zweigstelle, das Bauernhofmuseum in Amerang.

Kania-Schütz: „Anfangs hat es gereicht, dass hier historische Gebäude in beeindruckend schönen Natur wiederaufgebaut wurden. Heute ist das Freizeitangebot so breit, dass man als kulturelle Bildungseinrichtung schon mehr bieten muss.“ So setzt die Glentleiten neben Sonderschauen und Aktionstagen auf Interaktion und zielgruppenorientierte Angebote. Das „MirzenEntdecken ein – inklusive Rätselrallye.

Und jüngst wurde das „Wagnerhäusl“ für Sehbehinderte und Blinde eingerichtet, mit Modellen und Objekten zum Tasten sowie vielen Hör-Stationen. Aber auch anderswo, wie im Rundumkaser aus Schönau, kann man per Knopfdruck Audio-Installationen aktivieren, die Vergangenheit lebendig werden lassen. Und ein weiteres Großprojekt steht an: Sobald die Genehmigung vorliegt, soll endlich mit dem Bau eines neuen Eingangsgebäudes (der Entwurf stammt vom Münchner Architekten Florian Nagler) begonnen werden. Dort wird es dann ganz traditionell interaktiv: Wirtschaft und Schau-Brauerei laden zum Mit-Essen und -Trinken ein

- Themen: