Es soll ergreifend werden!

Nürnberg - Der ehemalige Nürnberger Generalmusikdirektor Philippe Auguin (47) hat weltweit Verträge mit den größten Opernhäusern. Nächste Saison reist er an der Spitze der Berliner „Tannhäuser“-Aufführung nach China. Über seine Rückkehr in den Luitpoldhain mit den Symphonikern und Tschaikowsky sprach er mit Dieter Stoll

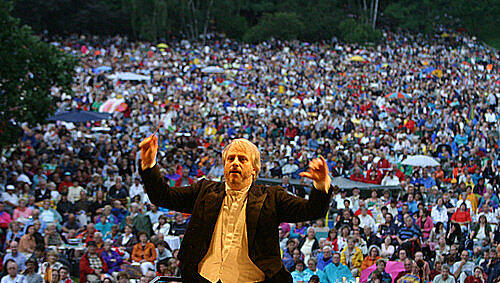

Seine Zeit als Nürnberger Generalmusikdirektor mit Wagners „Ring des Nibelungen“ als Höhepunkt und mehr als 300000 Zuhörern bei sechs Auftritten am Pult der Philharmoniker im Luitpoldhain hat schon stabilen Legenden-Status: Philippe Auguin, der seit 2006 ungestört von Chef-Ämtern als Wanderer durch die große Opernwelt unterwegs ist (Wien, Hamburg, München, Berlin, New York, London), kehrt am Samstag zum Nürnberg-Comeback zurück – und wechselt dafür die Partner. Erstmals dirigiert er (20 Uhr) die Symphoniker und bietet auf grüner Wiese mit Tschaikowsky auftrumpfende Sinfonie.

AZ: Herr Auguin, der Symphoniker-Intendant Lucius Hemmer soll Sie ja seit drei Jahren verfolgt haben...

PHILIPPE AUGUIN: Ich glaube, es waren eher vier!

Hat Ihre Zusage jetzt mehr mit einer Lücke im Terminkalender oder mit der Lust am Kolossalen zu tun?

Die Lücke gab es nicht, es gibt nur verkürzten Urlaub. Aber im Ernst: Natürlich reizt es mich, nach den gesammelten Erfahrungen und der Drei-Jahres-Pause noch mal in diesem Rahmen Musik zu machen.

Mit sechs Philharmoniker-Auftritten seit 2000 und nun dem siebten mit den Symphonikern sind Sie uneinholbar der Luitpoldhain-„General". Was fasziniert Sie so an diesem Ausnahme-Format?

Das Wort „Faszination" mag ich nicht so sehr, das ist vorbelastet, aber es geht wirklich um etwas Besonderes. Man guckt von der Bühne auf diese Unmengen von Menschen, als ob es eine Meeresfläche wäre und merkt beim Musizieren, wie die Leute still werden und den Klang aufnehmen. In einem Rahmen, der keine strengen Regeln kennt, sondern nur die stumme Vereinbarung, gemeinsam etwas anzuhören.

...und Picknick zu machen.

Klar, warum auch nicht! Die Menschen machen etwas Persönliches draus, jeder hat sich anders vorbereitet und trägt so seinen Teil zur Atmosphäre bei. Das ergibt ein unvergleichliches Mosaik von Eindrücken, von denen für viele auch etwas bleibt. Wie oft bin ich noch Monate nach den Konzerten auf der Straße angesprochen worden - das war ungeheuerlich.

Sie waren vor acht Jahren aber auch nicht so sicher, was denn zumutbar ist. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da eine bunte Wundertüte voller sicherer Nummern....

Wir haben einfach nicht gewusst, wie eine so große Menge - und das waren damals zunächst nur 25.000 Personen - auf anspruchsvolle Stücke reagiert. Als es dann weiterging und wir mehr wagten, kam die vielfache Bestätigung. Für mich unvergesslich, wie das am Ende 2005 sogar beim ersten Satz von Mahlers „Erster" mit all seiner Melancholie funktionierte.

So gesehen wäre Ihr Programm mit Tschaikowskys 45-Minuten-Sinfonie Nr. 5 ein Sprung zurück zur sicheren Mehrheitsfähigkeit.

Das hängt davon ab, von welcher Position aus das betrachtet wird. Für Russen ist Tschaikowsky eines der größten Monumente der Musik, für Musikwissenschaftler ein Anlass zu kritischen Anmerkungen darüber, dass der Komponist seine Gedanken blockweise doppelt anbietet, was aber einfach sein System zur Vertiefung der Eindrücke ist. Wahr bleibt, dass seine großen populären Werke oft schlecht, also kaputt gespielt werden. Aber dagegen kann man ja etwas tun.

Sie haben im Juli beim Russischen Nationalorchester ein Tschaikowsky-Programm mit „Pathetique" einstudiert. Wie war’s an der Quelle?

Ja, ich war erstmals in meinem Leben in Moskau. Wenn man als Franzose, der noch dazu in Deutschland lebt, zum Einstudieren an den Originalschauplatz geholt wird, ist das zunächst mal eine große Ehre.

Wissen die Musiker dort über ihren Nationalkomponisten nicht besser Bescheid als jeder anreisende Dirigent?

Kann schon sein, dass sie das gedacht haben. Aber dann waren sie erstaunt und froh, dass da jemand mit ihnen arbeiten und etwas verbessern will. Es gibt ja viel zu viele Dirigenten, die bei Aufführungen einfach mysteriöse Bewegungen machen und in den Himmel blicken, statt sich um die Beteiligten zu kümmern.

Was ist das Besondere an Ihrer Tschaikowsky-Interpretation?

Man muss ihn mit einer festen Überzeugung spielen, die dicht an der Naivität grenzt und dabei alle Schlamperei abschüttelt. Das ist für mich wie bei Bruckner, bei dem man ohne dieses Gefühl des Schlichten auch gar nichts erreicht.

Tchaikowsky-Soundtrack und großes Orchester - das gehört zusammen. So vielköpfig wie das russische Nationalorchester sind unsere Symphoniker jedoch nicht. Müssen Sie einen Gang zurück schalten?

Die Rahmenbedingungen waren klar, sind aber allein schon durch die technische Verstärkung ganz anders. Ich kann da die gewachsene Erfahrung von sechs Jahren ganz gut einbringen.

Gelegentlich gab es Klagen über den Schepper-Sound auf der Wiese. Ist die Technik generell besser geworden?

Die technischen Standards sind inzwischen überall auf der Welt ungefähr gleich. Es kommt auf die Klangbalance am Abend an. Ich versuche, ein Hörbild fürs Publikum herzustellen, das die Gegebenheiten berücksichtigt. Ich muss also Piano-Stellen verstärken, damit sie überhaupt zu hören sind, bestimmte Instrumenten-Blöcke akzentuierter spielen lassen als im Konzertsaal, damit sie nicht unfertig klingen. Und dann darf der Tonmeister dem Dirigenten nicht dazwischenfahren. Ich denke, das können wir schaffen.

Sie reisen ständig. Wäre denn denkbar, dass Sie wieder ein Orchester fest übernehmen?

Ja, aber das hängt von den gemeinsamen Erwartungen ab. Ich möchte künstlerische Ergebnisse erzielen, die mehr als nur „gut" sind. Als Chef eines Orchesters ist man aber schnell bei Kompromissen, wenn nicht alles stimmt. Ich habe in den letzten drei Jahren mehrere Angebote gehabt, doch alle waren mit Illusionen darüber verbunden, was man wie erreichen kann. Manche halten es ja schon für Planung, wenn sie einfach Ideen wie Bälle in die Luft werfen.

Erleben Sie denn auf all Ihren Stationen wirklich die eine große Opernwelt?

Es sind mehrere Opernwelten. In manchen von ihnen hat sich noch nicht herumgesprochen, dass Theater ohne Publikum kein Theater mehr ist.

Am Samstag gibt es noch etwas mehr als Tschaikowsky...

Wir führen auch das Dvorak-Cellokonzert auf und dann die Zugaben fürs Herz und fürs Jubeln. Am Ende, so wünsche ich es mir, soll es ergreifend und schwerelos werden.

Das Luitpoldhain-Comeback ist Ihr Abschied von der Stadt Nürnberg?

Nein, es ist ein Konzert - sonst nichts. Naja, hoffentlich ein besonders schönes.

Interview: Dieter Stoll