Das Schäufele spricht zu uns

Koch-Forscher Peter Kubelka tischt im Neuen Museum seine These vom „Kochen als Ursprung der Schrift“ und „Mutter aller Künste“ auf und erläutert sein Misstrauen gegenüber dem gleichgeschalteten Lachs-Codex der Lafers und Schuhbecks.

Der Mann kehrt zum Gespräch direkt von fränkischer Feldforschung in Gasthäusern und Kochbuchabteilungen zurück. Die Expedition hat bei Peter Kubelka Tradition, wenn er zu einem der gerne als „legendär“ eingestuften Vorträge ausholt, die die zeitliche Dimension eines Fünf-Gänge-Menüs haben und von manchen Performance genannt wurden, sehr zum Leidwesen seines Schöpfers. Der 73-Jährige Wiener, der sich als leidenschaftlicher Esser und Koch versteht, tischt im Neuen Museum seine These vom „Kochen als Ursprung der Schrift“, als „Mutter aller Künste“ auf, wo er fürs „Lesen mit dem Mund“ plädiert. Und damit meint Kubelka, der sich an der Frankfurter Städelschule einst einen Lehrstuhl für „Film und Kochen als Kunst“ zuschneidern ließ und in Österreich Staatspreise kassierte, keineswegs Buchstabensuppe.

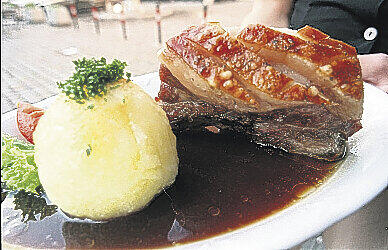

„Man braucht die Speisenkultur, um sich seine Identität zu bestätigen“, sagt der Verfechter der Hausmannskost, der „Essen keinesfalls nur als Energiezufuhr wie der Benzin“ sieht: „Die Gerichte stehen als Niederschrift einer Weltanschauung da“. Als Protokoll mit Sprachbarrieren und Dialekten. Wie in Nürnberg, wo Kubelka auf seiner zweitägigen Expedition „ein sehr starkes lokales Element“ entdeckte: Rohe Klöße, Schäufele, Biersoße. Auch Bratwürste seien was „ganz Wunderbares“, weil sie „historische Tiefe“ hätten.

Was man von der „Hauben-Küche“ und den „Berufs-Kochschulen“ nicht sagen könne. Letztere zwingen ihre Schüler zu „Farbgarnierungen Rot/Grün“, also Tomate/Salatblatt („Das vernichtet jedes natürliche Farbereignis einer Speise“). Und den Lafers und Schuhbecks mit ihrem gleichgeschalteten Lachs-Codex misstraut er sowieso: „Es ist völlig falsch, dass man Speisen aufputzt wie ein Mannequin. Ein schön gebratenes Schäufele erkenne ich sofort von einem ledrigen, faden auseinander. Das eine ist schön, das andere ist hässlich. Wenn ich zum Hässlichen nur ein Lorbeerkranzerl hinzufüge, ist das Larifari.“ Die Ursache ist klar: „Mit der Globalisierung bilden sich internationale Sprachen wie das Küchenlatein und Verkehrsenglisch. Da muss man die Ansprüche sehr reduzieren.“

Kubelka predigt gewachsenen „Speisenbau“ und lässt sich auf seinen Reisen leiten von „Informanten, die viel Freizeit haben und wenig Geld“. Dass der bedächtige Mann, der mit seinen Filmen zum Kunst-Avantgardist wurde, sich da zum Traditionalisten macht, ist für ihn kein Widerspruch: „Die wirkliche Avantgarde geht immer von der Tradition aus. “

Zu Daniel Spoerris „Eat-Art“ sieht er keine Verbindung: „Er macht Kunstwerke, ich bin Beobachter“. Ein Forscher, der die Entwicklung beeinflussen will. Die Menschheit müsse sich befreien von der „Diktatur der Sprache“. In seinem Vortrag, mit „didaktischem“ Werkzeug und Küchen-Fetisch, plädiert er für eine neue Wertschätzung von Koch-Kunst und Geschmackskommunikation.

Denken geht über den Magen. Dafür wurde Kubelka gerne belächelt. Er sei mit seinen Überlegungen „immer auf verlorenem Posten“ gestanden. Kein Grund zu verweifeln, meint er. Eine Gegenbewegung zum Gourmetwahn sei „sicher“: „Ich stehe nicht hinten, sondern vorn.“ Andreas Radlmaier

- Themen:

- Gaststätten und Restaurants